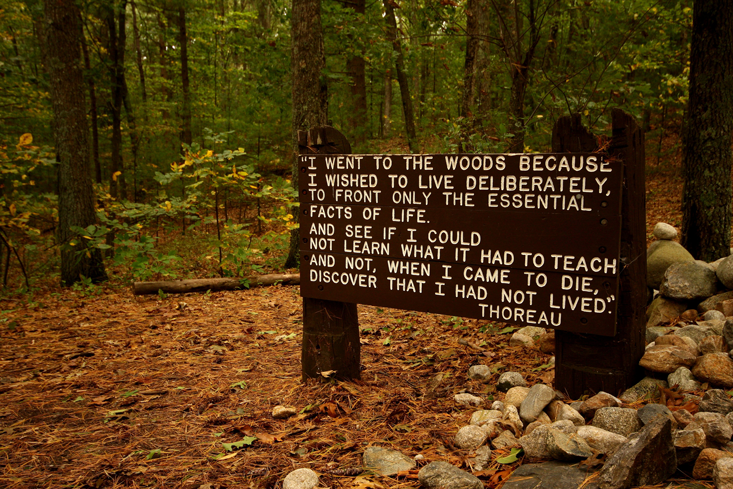

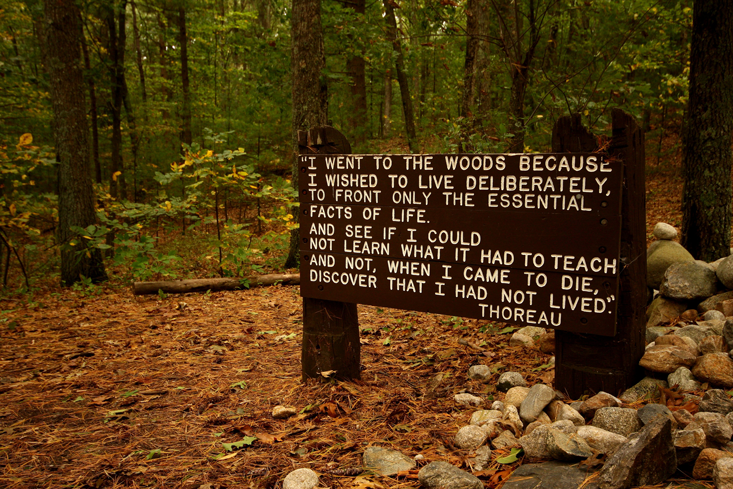

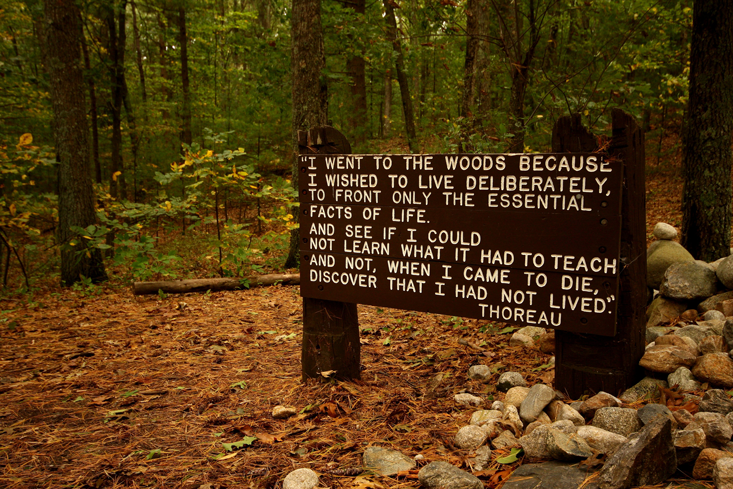

A类仔细阅读沃尔登;或者,森林里的生活很明显,梭罗从来没有想过他的小屋是一个孤独的隐居所,尽管粉丝和批评者都会误解这一点。这与其说是一座与世隔绝的堡垒,倒不如说是一个作家的工作室。在他居住的整个湖畔住宅中,他经常拜访康科德的家人和朋友,并在瓦尔登招待客人。剪冰工、樵夫、垂钓者、划船者,甚至是吵闹的火车都是他周围环境的一部分,就像湖泊、森林和野生动物一样。他退到小屋里,主要是为了在一个比他在城里能找到的更安静的环境中写作,并“谨慎地生活,只面对生活中的基本事实,看看我是否不能学会它所要教给我的东西,而不是在我死后发现我还没有生活过。”

梭罗的小屋实验也是对爱默生所倡导的超验主义哲学的一次实地测试。对爱默生来说,自然代表着神圣的化身,一种美学理想,最好用诗歌或准宗教抽象来描述。思考它是一种超越正常日常生活并寻求更深层精神课程的方式。爱默生认为,自然是“与我们分离的一切,哲学将其区分为“非我”,以及“人类不变的本质;空间、空气、河流、树叶”。这些思想至今仍在我们许多人心中产生共鸣。认识到卫星现在在太空巡航,我们的化石碳排放污染了整个地球的空气、河流和树叶,作家比尔·麦基本(Bill McKibben)在其关于全球变暖的开创性著作的书名中提出了类似的概念,自然的终结.

ptwo/维基百科

ptwo/维基百科然而,梭罗同样虔诚的观点,比爱默生更明确地植根于物理现实,爱默生是美学和科学情感的产物。他的日记记录了他周围世界的微小细节,从树桩上的年轮数到湖面上闪亮的黑色旋转甲虫的旋转。

今年早些时候,我在这里看不到漩涡,但当湖水静止时,很容易在瓦尔登湖(Walden)等湖面上看到漩涡,它们可以聚集在一起,形成紧密的漩涡团。它们在谷底越冬,在春天繁殖,在几周内繁殖出新一代,长到指甲长。每只甲虫都用扁平的腿在薄薄的表面膜中快速划动,由两只分开的复眼引导,一半瞄准水线上方,一半瞄准水线下方。大多数鱼都会留下漩涡,因为它们在处理时会泄漏苦味的化学物质。我还见过刚放养的溪鳟鱼,它们在孵化室里厚颜无耻,对生活一无所知,从下面抓起漩涡,然后像滑溜的西瓜籽一样把它们吐了出来。旋转木马经常成群结队地聚集在一起,通过在一个地方集中更多的眼睛来阻止掠食者,而集群内的旋转舞蹈并不像看上去那样随机。周围的个体通常在寻找倒下的小昆虫、新出现的侏儒或其他任何可食用的东西,它们会像雷达一样发出涟漪,以捕捉挣扎的猎物。在成年蜂群中,那些靠近中心的蜂群更有可能巡航寻找伴侣,利用它们的涟漪相互交流,避免碰撞。

关于梭罗哲学思想的一面,人们所说和所写的要比他自然主义的一面多得多,但作为一名科学家,我对后者更感兴趣。他从1837年到1861年保存的日记中充满了对自然史的观察,如果他没有在44岁时死于肺病,这些日记可能会成为一项重要的科学工作。他可能也这么认为。1862年去世前两个月,他给一位朋友写了一封信,说:“如果我活着,我应该有很多关于自然历史的报道。”

变化来来往往,无论是从冰河时代周期还是选举周期,但生命本身仍在继续。

1846年冬天,梭罗在瓦尔登湖的冰层上钻了一百多个洞,放低了一条加重线,绘制出了可能是第一幅美国湖泊底部的地图,从而确定了瓦尔登河在其海湾附近的西部盆地中的最深处。1860年8月,他还将温度计放在一个装有塞子的瓶子里,测量水柱的分层结构,这是对湖泊热分层的首次正式分析。他对上层和下层之间的温差感到惊讶,并推测这对栖息的鱼类意味着什么。他写道:“那么,这个池塘里的鱼可以享受多高的温度啊。”。“它们可以在几分钟内沉入冬季或上升至夏季。这种不同的温度与鱼在其中的分布有多大关系。”

1939年8月,湖泊生态学家埃德·迪维在一艘划艇上进行了类似的测量,并证实了梭罗的报告。他还更详细地测量了水的分层情况,发现上层15英尺(5米)的温度接近79华氏度(26摄氏度),而底部附近的温度则降至41华氏度。正在写入生物学评论季刊迪维指出,梭罗的好奇心“在指向湖泊时异常丰富”,并称他为第一位美国湖沼学家或湖泊科学家。

其他科学家也在自己的研究中使用了梭罗的观察结果。波士顿大学生态学家理查德·普里马克(Richard Primack)将最近对结冰日期、开花时间和其他春天迹象的观察结果与梭罗(Thoreau)在其日记中记录的日期进行了比较。在Walden取暖他利用这些数据表明,自19世纪以来,气候变化已将冰盖季节缩短了几周。1854年的一篇日记把我的另一个朋友,生物物理学家查尔斯·麦库琴绊倒了。

1970年,查理站在当地一条小溪边时,注意到水面上有一条类似细线的东西,随着水流横向起伏。经过仔细研究,他确定这是一个短暂的皱纹,表面薄膜向内折叠。在他于年发表他的发现后不久科学类然而,另一位研究人员指出,梭罗已经准确而诗意地描述了同样的现象。梭罗写道:“区分不同的表面很有意思,这里破碎成波浪,闪闪发光 … 那里非常平稳、死气沉沉。我在一个地方看到了一条清晰的线条,就像水面上的蜘蛛网 … 好像是一条略微凸起的缝。”

当我们看着普莱西德湖上的阳光闪闪发光时,我觉得查理很享受被亨利·大卫·梭罗挖走的想法。

W公司当我八月份回到瓦尔登时,我的学生罗里和埃利奥特把我们的两艘独木舟带到小艇上,并把它们绑成一艘临时的双体船。很容易看出,自梭罗时代以来,湖面发生了变化,而他和爱默生可能会不喜欢这种变化。附近的海滩上挤满了游泳者,尽管海水依然清澈,但淡淡的绿色暗示着潜在的麻烦。

美国地质调查局2001年发表的分析显示,游泳者偷偷释放的尿液使该湖夏季的磷预算增加了一倍左右。磷的元素符号是字母“P”,是细胞膜、储能分子和基因中的关键结构原子,因此是世界食物网中的通用货币。所有生物,包括我们自己,都会将其消耗在食物中,并将其释放在废物分子中,供其他生物体以后使用。1979年威斯康星大学研究员玛乔丽·温克勒和2000年加拿大生态学家DörteKöster及其同事进行的沉积物核心研究结果也反映了人类作为藻类pee-P的关键来源在瓦尔登湖生态系统中的新作用。他们发现,自20世纪初以来,独特的含磷物种一直占据着浮游藻类群落的主导地位。我的学生和我现在来到这里咨询沉积物,了解湖泊的最新状况,并着眼于未来更仔细地研究其气候历史。

一个手里拿着鱼竿的中年男子停下来问我是否知道诱饵在哪里。一种纤维性海藻尼特拉(Nitella)在湖底约20至40英尺(6至13米)的深处形成了一圈沼泽草甸,但黑暗阻止了它在离岸较深的地方定居。梭罗在《瓦尔登湖》(Walden)中提到过它,称之为“一种即使在冬天也在锚上生长的明亮的绿色杂草。”它在清澈的湖中很常见,类似于植物,但它缺乏花、种子或带有脉纹的茎和根。与真正的水生植物不同,它的祖先生活在一个完全不同的生命王国——原生生物王国,该王国以单细胞物种为主。瓦尔登湖(Walden Pond)的尼特拉草甸(Nitella meadows)将溶解的磷从浮游生物的微小藻类中转移出来,并将其困在底部。就像持续不断的地下水冲刷一样,它们有助于保持湖水清澈,但生态学家担心,过量摄入的浮游生物对湖水的进一步混浊可能会遮住它们,并使水垢倾斜,有利于池塘浮渣。

然而,对这位渔民来说,尼特拉似乎更令人讨厌,而非幸事。我问他想抓什么。“彩虹和棕色,”他说。梭罗时代,这两个物种都没有生活在这里。彩虹鳟鱼原产于美国西部,而棕色鳟鱼则是在19世纪从德国带到北美的。尽管该湖被视为荒野的象征,但1968年,为了清除梭罗曾经认识的“垃圾鱼”,如pout和pickerle,并为非本土猎物物种让路,县官员用一种杀虫剂鱼藤酮对其进行了毒害。

如果他把手伸到手腕上,他可以触摸到一个半世纪前梭罗游泳时擦过手的浮游生物。

一位年轻的自由潜水员走近我,在他的手机上给我看了一段GoPro视频。在视频中,他的手跟随一根导绳进入100英尺深的水池中的黑暗中。据他介绍,湖的最深处被陡峭的岩架所包围,巨大的甲鱼像恐龙一样在洞穴边缘盘旋。“下面没有灯光,”他解释道,“所以你不知道底部在哪里。有时我会在泥里放一个顶棚,因为我看不到我要去的地方。”幸运的是,我们的取芯地点将在邻近的盆地里,那里没有顶棚。

当我们划向湖心时,一只秃鹰低头俯冲,也许在寻找鳟鱼。当大鸟拍打着翅膀飞回树上,越过树线时,我的注意力也朝下。在我们下面是一片延伸的风景,它反映了形成它的冰山的底部。梭罗在湖的西端发现了一个100英尺的洞,在游泳池附近的东端发现了55英尺(16米)的盆地,但他在中间错过了第三个。美国地质勘探局的科学家在十年前发现了它,在它的中心附近测量了接近65英尺(20米)的深度。这就是我们现在的方向。

Rory和Elliott抛出两个锚,把线拉紧,我取回了一张我一直拖在身后的锥形网。网比尼龙袜的网还要细,它能过滤我们下面稀释的浮游生物肉汤。当我拿着一瓶捕集物的玻璃瓶向天空时,我看到奶油色的斑点在阳光下像尘土一样跳舞。这些虾状桡足类和枝角类是瓦尔登鱼种和小鱼的主要猎物。它们用锥形的腹部作为方向舵,用多对有关节的肢体划水游泳,而其他肢体也会对水中的微小藻类产生压力。健康的浮游动物(浮游动物)可以在几天内过滤掉整个湖泊,这证明了它们所捕食的浮游植物(类似植物的浮游生物)的快速增长。我把这些动物中的大多数都放回湖里,并为我必须保留的少数动物感到难过,尽管每次我吞下一口湖水或游泳后用毛巾擦干时,我已经杀死了许多同类。

米盖尔·维埃拉/弗利克

米盖尔·维埃拉/弗利克在我周围,数以万亿计的像这样的活斑点正在觅食、繁殖、死亡,最终沉入海底。森林中的树叶、小枝和花粉与它们一起缓缓飘散在废墟中。蘑菇孢子、昆虫翅膀和海滩上半透明的沙粒。鱼类和海龟的基因和骨骼,以及微细硅藻闪亮的玻璃外壳。我俯身在船舷上,透过环绕在我身影周围的摇曳的光晕,想象着生命的碎片像雪一样沉淀在我的脚下。每一层都代表着湖泊及其周围历史的一页。当我们的自由潜水朋友下一次把头埋在主水池柔软的棕色软泥中时,他的头皮会穿过几十年来积累的污垢。如果他把手伸到手腕上,他可以触摸到一个半世纪前梭罗游泳时擦过手的浮游生物。

我们首先部署两个岩芯取样器中较小的一个,以确认我们的位置距离Nitella草甸足够远,避免纤维堵塞岩芯筒。Rory和Elliott手把手放低采样器,直到他们感觉到管线变软。片刻后,当它溅到船上时,罗伊将其竖直,以避免扰动松散的絮状表层。核心和她的前臂一样长,就像一管巧克力布丁。这里没有Nitella的迹象,所以我们收起了第一个样本,并将一个更长、更重的自制设备放在船外。这一个配备了一个配重,可以摸到底部,并在核心筒底部与泥浆接触之前触发释放机制。片刻之后,33英寸(84厘米)的湖泊历史冲破了水面。

以往取芯研究的结果表明,该样品代表了约1500年的历史,泥浆的碳-14测年稍后将证实这一点。梭罗一生中沉积的一条沉积物带位于岩芯表层以下8至9英寸(20至24厘米)。我可以用双手的跨度将这两个地层连接起来,随着新的含水泥浆在未来地层的重量下逐渐压缩,这段距离最终会在湖床上缩短。梭罗的作品很容易将你的想象带回19世纪,但像这样的沉积核鼓励你问“那之前发生了什么?”看到如此多瓦尔登往昔的遗迹以这种方式层层叠放,暴露了我们以自我为中心的历史观,我们自己的思想反映掩盖了我们在时间的长河中的短暂位置。

我2016年12月再次返回瓦尔登。这一天异常温暖无风,云在光滑表面上缓缓滑翔时,其反射图像清晰清晰。在过去的一年里,我和我的学生一直忙于分析岩芯样品,但今天我不想去湖边取样,我只是想坐在湖边。

在《瓦尔登湖》中,梭罗写下了他渴望一个幻想的“现实计量器”,以冲破“意见、偏见、传统和错觉的泥泞和泥泞” … 硬底 … 我们可以称之为现实。”我来这里是为了咨询我自己的测速仪——这个美丽的湖泊,有着古老的沉积物档案,以及它们激发的对生命的更大视角。

低水位暴露出海湾口的一个沙洲,邀请我在上面行走。我弯腰俯身在水边,让我的眼睛一层一层地探索。表面和空气一样静止,明亮的阳光透过镜像云层的缝隙忽明忽暗。我重新聚焦底部,在沙子中扫视着由片麻岩和石英岩构成的光滑鹅卵石,想象着它们在冰川河流中翻滚。我靠得更近了,一直等到水面清晰可见,几乎看不出有一小点桡足类动物在四处寻找食物或伴侣。

在地球历史上,物种首次产生了一种全新的废物。

我想知道和梭罗一起坐在这里,凝视着瓦尔登湖会是什么感觉。我们会在里面看到同样的东西吗?也许不会,但我想我们还是会喜欢分享我们的印象。他在《瓦尔登湖》(Walden)中写道:“时间不过是我燃烧的溪流。”。“我喝水;但当我喝水的时候,我看到了沙地的底部,发现它有多浅。它的水流很细,但永恒不变。”。我让我的想象力沉入当下沉没的沉淀物层,然后更深。

湖底堆叠着一层层的故事,每一次泥土的增加都只是人类生存史诗中的一页。它提醒我,所有的生命都是有限的,让我在自己遭遇死亡时感到不那么孤独。保存在这里的漫长地质历史揭示了人类与自然世界的深刻联系,这也让我感到欣慰,而像爱默生这样认为人与自然分离的哲学家可能并没有充分认识到这一点。北美从来没有真正存在过未经接触的荒野,至少在大型哺乳动物消失后没有出现过智人照片中的某个地方可能更干净,但也像游泳池一样人造。想象反射下的沉积物记录有助于我澄清这一事实以及我自己与世界的联系,而这是语言无法做到的。

塞勒姆州立大学地质学家布拉德·胡贝尼(Brad Hubeny)最近获得的回声测深表明,瓦尔登湖东部盆地下方的沉积物厚度约为20英尺(6米)。想象一下,驾驶一个岩心筒穿过这些沉积物,然后将岩心垂直靠在一栋两层楼的房子的侧面,使顶部与屋檐齐平。现在想象一下,爬上梯子来测量柱子的整个长度,不是以英尺和英寸为单位,而是以生命周期为单位,每一个长度持续,比如说保守的60年。

为了习惯这些不寻常的时间单位,考虑一下这些术语中的一些熟悉的时间段。例如,两个半这样的寿命将我们与梭罗分开,而只有四个寿命将我们与美国革命分开。六、七个生命周期带我们去普利茅斯朝圣者的到来,八、九个生命周期将带我们去伊斯帕尼奥拉的哥伦布首次登陆。对许多人来说,这几年的寿命代表了美国的历史,但想象中的沉积柱将这种误解带入了更清晰的视角。它代表了200多个连续的人类生命。

亚历克斯/维基百科

亚历克斯/维基百科从接近地面的地方开始,当按下第一个核心历史增量时,大拇指可能会跨越沃尔登湖最早游客的一生,这些游客可能是在壶湖形成之后到达的,大概是13000年前。在康科德地区出土的石矛尖和其他文物以及其他新英格兰湖泊的花粉记录表明,他们在当时的苔原和云杉灌木丛的马赛克上狩猎驯鹿,与今天加拿大北极地区的情况非常相似。另外两个拇指宽度涵盖了那些早期猎人的子孙后代的一生,他们现在与我们一起在这个沙洲上精神饱满。

我们以同样的方式一层一层地、一辈子地生活着,在3000年的狩猎和采集期间,我们接近胸围的高度是从今天到基督诞生这段时间的一半。这代表了新英格兰过去漫长的“古印第安人”时期,始于最后一块冰盖的消退。

当温暖干燥的气候支持热带稀树草原草、沥青松树和橡树的易着火混合物时,我们离地面略高2英尺(70厘米),大约有75岁。泥中的一些橡树花粉可能让当地一位猎鹿人打了个喷嚏,惊吓到了一头公鹿,这头公鹿原本希望在它来到湖边喝水时用飞镖飞去。作为当地“古老”文化的一员,他会经常在周围的森林里吃鹿、野火鸡和橡子,而从来没有听说过玉米、豆类和南瓜在下一个七千年也不会到来,比埃及金字塔的历史还要长。

在岩芯上方四分之三的地方,我们到达了沉积物,这些沉积物是3000年前,古晚期到早期“林地”文化的人们在湖边露营和烹饪时使用一些最早的陶罐时沉积下来的。距离山顶约2英尺(70厘米),我们距离现在有16世之遥。那里有1000年历史的沉积物,其中含有森林灌木丛和玉米田季节性燃烧产生的木炭,该地区在几英寸前的泥泞时间线上才被称为“Concord”。

现在,虽然图像仍然新鲜,但问问自己,人们是否是瓦尔登湖自然秩序的一部分。

第一批玉米种植者给这个湖起了什么名字,或者给他们之前的林地陶工起了什么样的名字,或者为他们之前的古代鹿商起了什么名称,或者给了他们之前的古印度驯鹿猎人什么名字?他们在岸上吃早餐时讨论了什么?如果他们在看“梭罗”湾口沙洲的倒影时做了白日梦?

我们永远无法确定,但瓦尔登测速仪的其他见解帮助我在这一特定时刻保持稳定。变化来来往往,无论是从冰河时代周期还是选举周期,但生命本身仍在继续。我是那古老的、不断发展的火焰中众多火花中的一颗。我也瞥见了一个令人安心的永恒尺度。

T型oday普遍存在的营养污染、物种入侵、物种灭绝和土壤侵蚀,与过去地质时期一些最严重的环境破坏相抗衡。越来越多的科学家同意,在地球的水生沉积物中,我们现代与自然联系的独特迹象已经足够广泛,足以为我们这个时代取一个新的“人类世”名称。然而,他们对最能代表过渡的日期意见不一。

对一些研究人员来说,冰川后大型哺乳动物的灭绝是一个合理的路标。然而,死亡的原因仍然存在争议。此外,它并不是真正意义上的全球范围,因为许多大型哺乳动物在非洲生存,而且它发生了好几个世纪,所以它并没有在地质记录中形成统一清晰的突破。

其他人则倾向于在大约10000年前中东农业出现之初就开始种植。正如玛雅粘土和克劳福德湖沉积物所证明的那样,随着农场遍布世界各地,森林砍伐、土壤侵蚀和城市化对环境的影响也随之蔓延。然而,这些变化,如哺乳动物灭绝,并不是全球同步和无所不在的。

任何一次泥浆的增加都只是人类生存史诗中众多页面中的一页。

2015年,英国地质学家西蒙·刘易斯(Simon Lewis)和马克·马斯林(Mark Maslin)提出了两个“金穗”事件候选人,以确定人类世的开始。一是一氧化碳含量下降2极地冰芯中的浓度可以追溯到17世纪初,当时输入性疾病导致数百万美洲原住民死亡,其中包括许多马萨丘塞特人。由于瘟疫的影响,许多以前的农田恢复了森林,新木材和树叶中的碳封存明显减少了CO2大气的含量。

他们的另一个候选者是20世纪60年代初,当时世界上受到冷战期间热核武器大气试验沉降物污染最严重。湖泊沉积物中铯-137的峰值分布非常广泛,科学家已经将其作为沉积物岩芯的时间标记,就像我们在瓦尔登所做的那样。明尼苏达州博物馆的一位技术人员为我们分析了同位素,他说,我们长核心顶部下方4英寸(10厘米)的泥土具有异常的放射性,这是原子时代黎明的独特标志,如果不是人类世的话。地球历史上第一次有一个物种产生了一种全新的废物,这种废物不仅仅是对原有元素的重新排列,而是在人造恒星猛烈的心脏中锻造出的新原子。

加拿大生态学家亚历克斯·沃尔夫(Alex Wolfe)及其同事最近总结了世界各地偏远偏远湖泊岩芯中所揭示的变化多样性。人工生成的氮化合物充斥着最近的地层,因为化石燃料燃烧和化肥的工业生产现在主导着全球氮循环。最近失去夏季冰盖的北冰洋湖泊现在支持着浮游硅藻,这些硅藻数千年来第一次将其遗骸留在最新的沉积物中,有力地证明了最近的变暖是不寻常的,并不是由于自然气候循环。氮污染和气候变暖的共同作用似乎导致了从阿尔伯塔到安第斯山脉的高海拔湖泊中叶绿藻的增加。

我们对自然世界的深刻影响是因为我们与自然世界有着深刻的联系。不幸的是,这些联系往往被我们感官的局限性所掩盖,因为湖泊的反射表面掩盖了它的深度。我们不容易看到构成我们身体的大量空气、水、土壤和生物体的原子,也不会注意到当它们把我们当成废物时会发生什么。尽管如此,这些元素联系将我们与所有生命和地球本身联系在一起,无论我们是否认识它们,就像它们对我们的前辈所做的那样,并将继续为我们的后代所做的一样。随着人类世的到来,我们面临着诸多挑战之一,就是要更加充分地认识和尊重这种联系。

今年12月的下午,当我准备离开梭罗湾河口的沙洲时,薄薄的云层悄悄地滑过瓦尔登湖。我弯下腰,再一次用手指擦过镜子,作为一次例行的告别。

我们没有脱离大自然。我们是大自然,这是一个古老的真理,也许通过湖泊的眼睛可以最清楚地看到。

Curt Stager是纽约保罗史密斯学院(Paul Smith’s College)的自然科学教授科学、国家地理、,和《纽约时报》。

改编自 静水:湖泊的秘密世界 作者:Curt Stager。©2018 Curt Stager版权所有。经出版商许可使用,W.W.诺顿公司。保留所有权利。

主要图片:Stefan Estassy/Folio/Getty Images

获取Nautilus时事通讯

尖端科学,由最聪明的在世思想家揭开。