反复出现的主题

如今,周期是数学中最抽象的科目之一,但它们一开始是一个更具体的问题。17世纪早期,伽利略等科学家对如何计算钟摆完成摆动所需的时间感兴趣。他们意识到,计算可以归结为对一个函数进行积分——一种无穷和,该函数结合了摆的长度和释放角的信息。大约在同一时间,约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler)使用了类似的计算方法来确定行星绕太阳运行所需的时间。他们将这些测量称为“周期”,并将其确定为可以对运动进行的最重要测量之一。

在18世纪和19世纪的过程中,数学家开始对研究周期感兴趣,不仅因为它们与钟摆或行星有关,还因为它们是通过积分多项式函数生成的一类数字,例如x个2+ 2x个–6和3x个三– 4x个2– 2x个+ 6. 一个多世纪以来,卡尔·弗里德里希·高斯(Carl Friedrich Gauss)和莱昂哈德·欧勒(Leonhard Euler)等杰出人物探索了周期的宇宙,发现它包含许多指向某种潜在秩序的特征。从某种意义上说,代数几何领域——研究多项式方程的几何形式——是在20世纪发展起来的,作为追求这种隐藏结构的手段。

这一努力在20世纪60年代迅速发展。到那时,数学家已经做了他们经常做的事情:他们将相对具体的对象(如方程)转换为更抽象的对象,他们希望这样可以识别最初不明显的关系。

这个过程首先涉及查看由多项式函数类的解定义的几何对象(称为代数变量),而不是查看函数本身。接下来,数学家试图了解这些几何物体的基本性质。为此,他们发展了所谓的上同调理论,即识别几何物体的结构方面的方法,无论用于生成物体的特定多项式方程如何,这些几何物体都是相同的。

到了20世纪60年代,上同调理论已经扩散到了令人分心的地步——奇异上同调、德拉姆上同调和埃塔尔上同调等等。似乎每个人对代数变体的最重要特征都有不同的看法。

2014年去世的先驱数学家亚历山大·格罗森迪克(Alexander Grothendeck)正是在这片混乱的土地上意识到,所有的上同调理论都是同一事物的不同版本。

布朗说:“格罗森迪克观察到,在代数变体的情况下,无论你如何计算这些不同的上同调理论,你总能找到相同的答案。”。

同样的答案——所有这些同调理论的中心独特之处——就是格罗森迪克所说的“动机”。“在音乐中,它意味着一个反复出现的主题。对格罗森迪克来说,动机是以不同形式反复出现的东西,但它实际上是一样的,”皮埃尔·卡蒂尔说,巴黎郊外高级科学研究所的数学家,格罗森迪克的前同事。

动机在某种意义上是多项式方程的基本构造块,正如素因子是较大数的基本元素一样。动机也有自己的相关数据。正如你可以把物质分解成元素,并指定每个元素的特征——原子序数和原子量等等——数学家将基本测量值归因于动机。这些测量中最重要的是动机的周期。如果一个多项式方程组中的动机周期与另一个系统中的动机相同,你就知道动机是一样的。

牛津大学数学家金敏洪(Minhyong Kim)说:“一旦你知道了周期,即特定的数字,这几乎就等于知道了动机本身。”。

卡地亚说,一种直接观察同一个周期如何在意想不到的情况下出现的方法是使用圆周率,“这是获得周期的最著名的例子。”。Pi在几何中以多种形式出现:在定义一维圆的函数的积分中,在定义二维圆的函数的积分中,以及在定义球体的函数的积分中。对于古代思想家来说,同样的值会在这些看起来不同的积分中重现,这可能是个谜。布朗在一封电子邮件中写道:“现代的解释是,球体和实心圆具有相同的动机,因此必须具有基本相同的周期。”。

费曼的艰辛之路

如果好奇的人很久以前就想知道为什么圆和球体的计算中会出现像π这样的值,那么今天的数学家和物理学家想知道为什么这些值是由不同类型的几何物体产生的:费曼图。

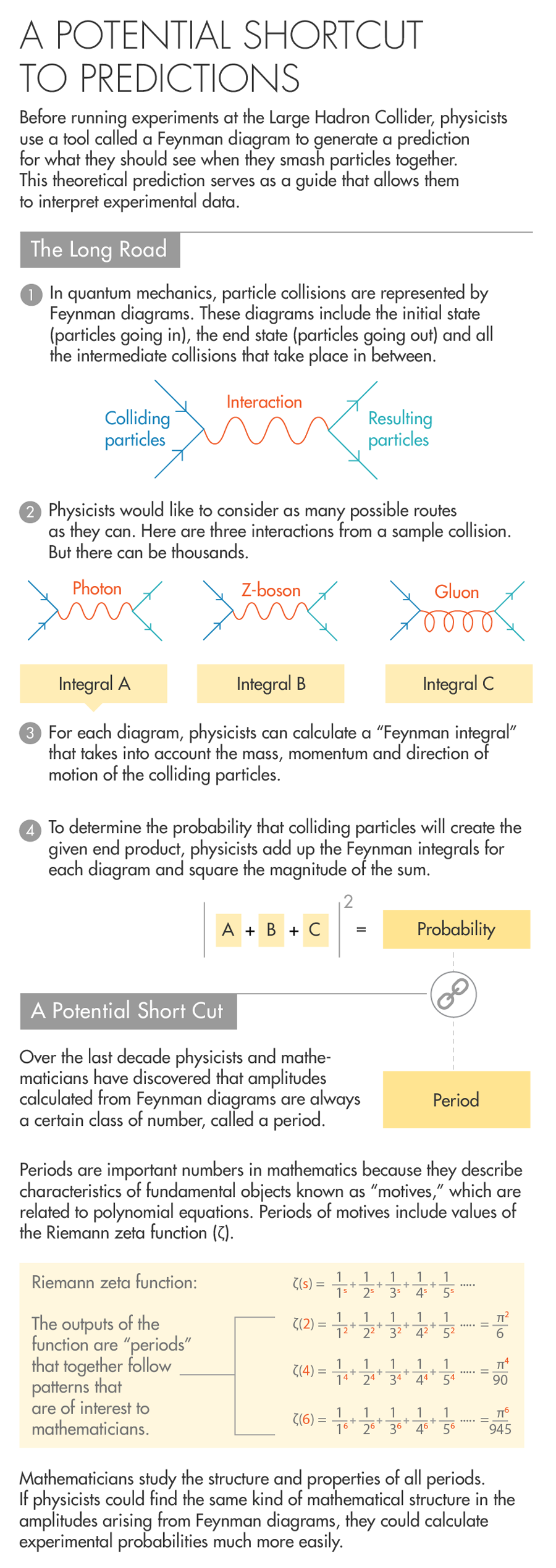

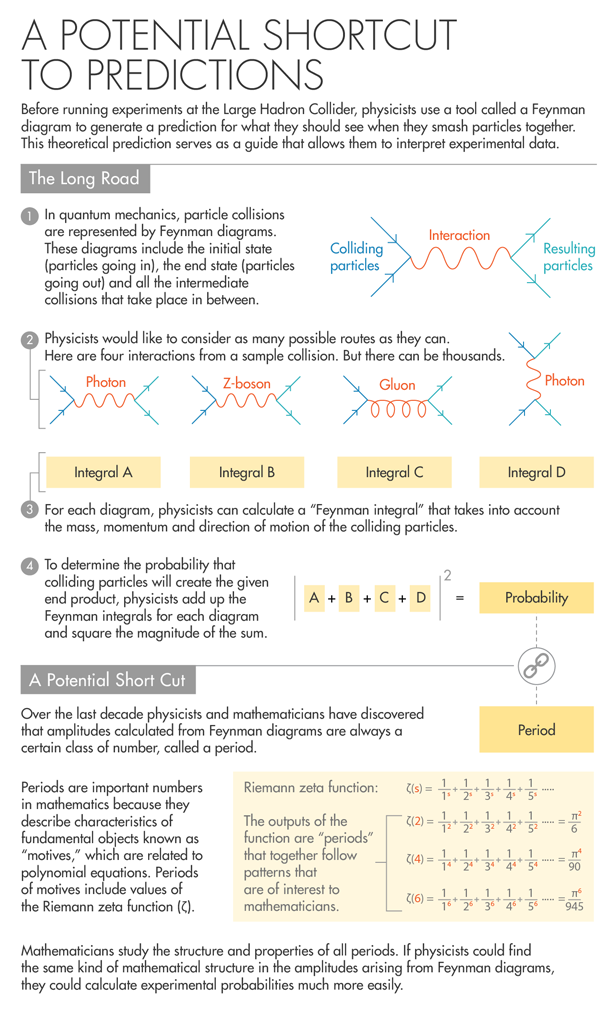

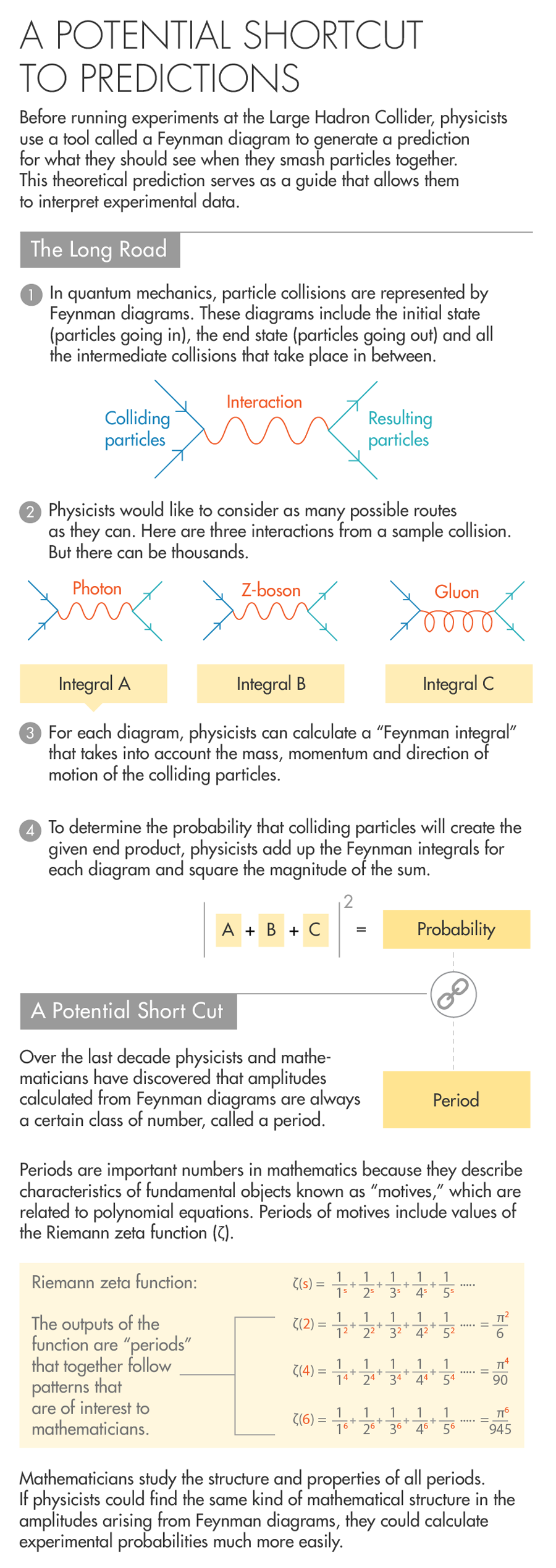

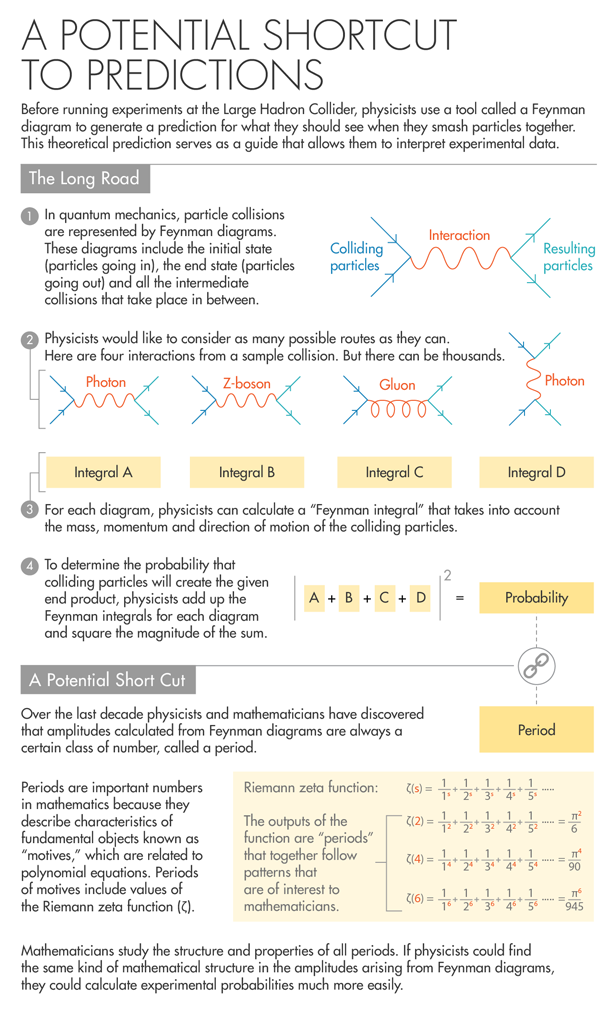

费曼图有一个基本的几何方面,由线段、射线和顶点形成。为了了解它们是如何构造的,以及为什么它们在物理上有用,想象一下一个简单的实验装置,其中一个电子和一个正电子碰撞产生一个μ子和一个反μ子。为了计算结果发生的概率,物理学家需要知道每一个入射粒子的质量和动量,以及粒子所遵循的路径。在量子力学中,粒子所走的路径可以看作是它可能走的所有路径的平均值。计算这条路径就变成了对所有路径集进行积分,即费曼路径积分。

粒子碰撞从开始到结束所遵循的每一条路径都可以用费曼图表示,每个图都有自己的相关积分。(图和它的积分是一体的。)为了从一组特定的开始条件中计算出特定结果的概率,您需要考虑所有可能描述所发生情况的图,取每个积分,并将这些积分相加。这个数字就是图的振幅。物理学家然后将这个数字的大小平方,得到概率。

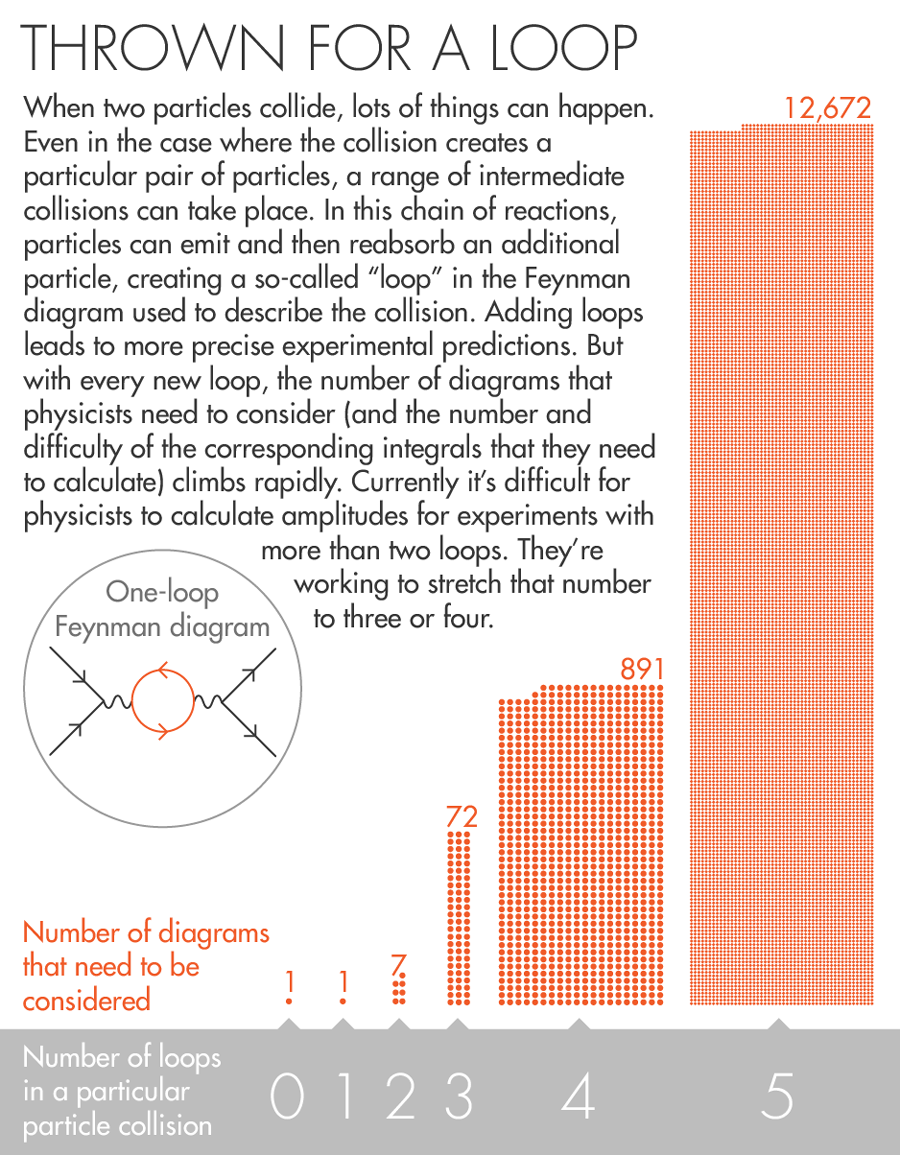

对于一个电子和一个正电子进入,一个μ子和一个反μ子出来,这个过程很容易执行。但这是无聊的物理。物理学家真正关心的实验包括费曼图和回路。循环表示粒子发射并重新吸收其他粒子的情况。当电子与正电子碰撞时,在最终的μ子和反μ子对出现之前,可能会发生无数次中间碰撞。在这些中间碰撞中,光子等新粒子在被观察到之前被创造并湮灭。进入和离开的粒子与前面描述的相同,但这些不可观察的碰撞的发生对结果仍有微妙的影响。

加州大学河滨分校的物理学家Flip Tanedo说:“这就像Tinkertoys。一旦你画了一张图,你就可以根据理论规则连接更多的线。”。“你可以连接更多的棍子,更多的节点,使其更加复杂。”

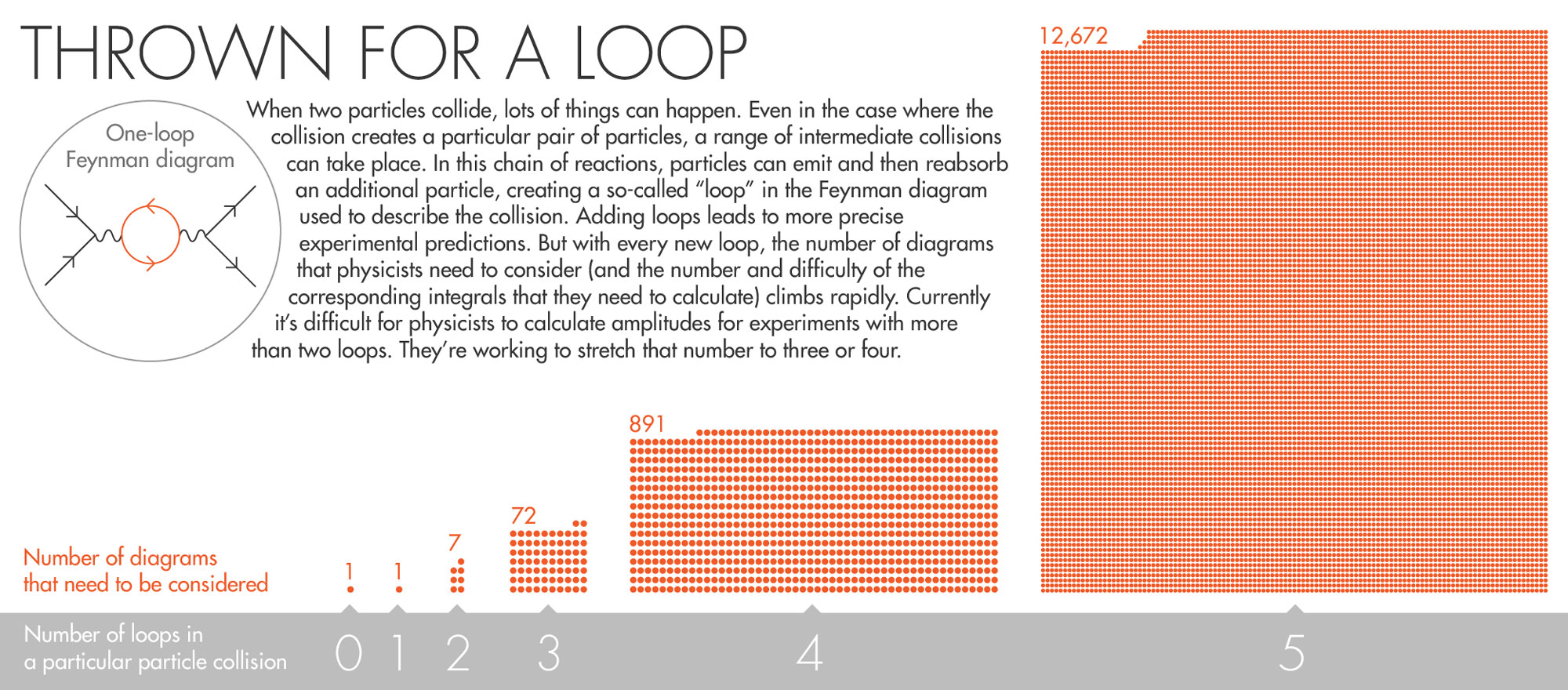

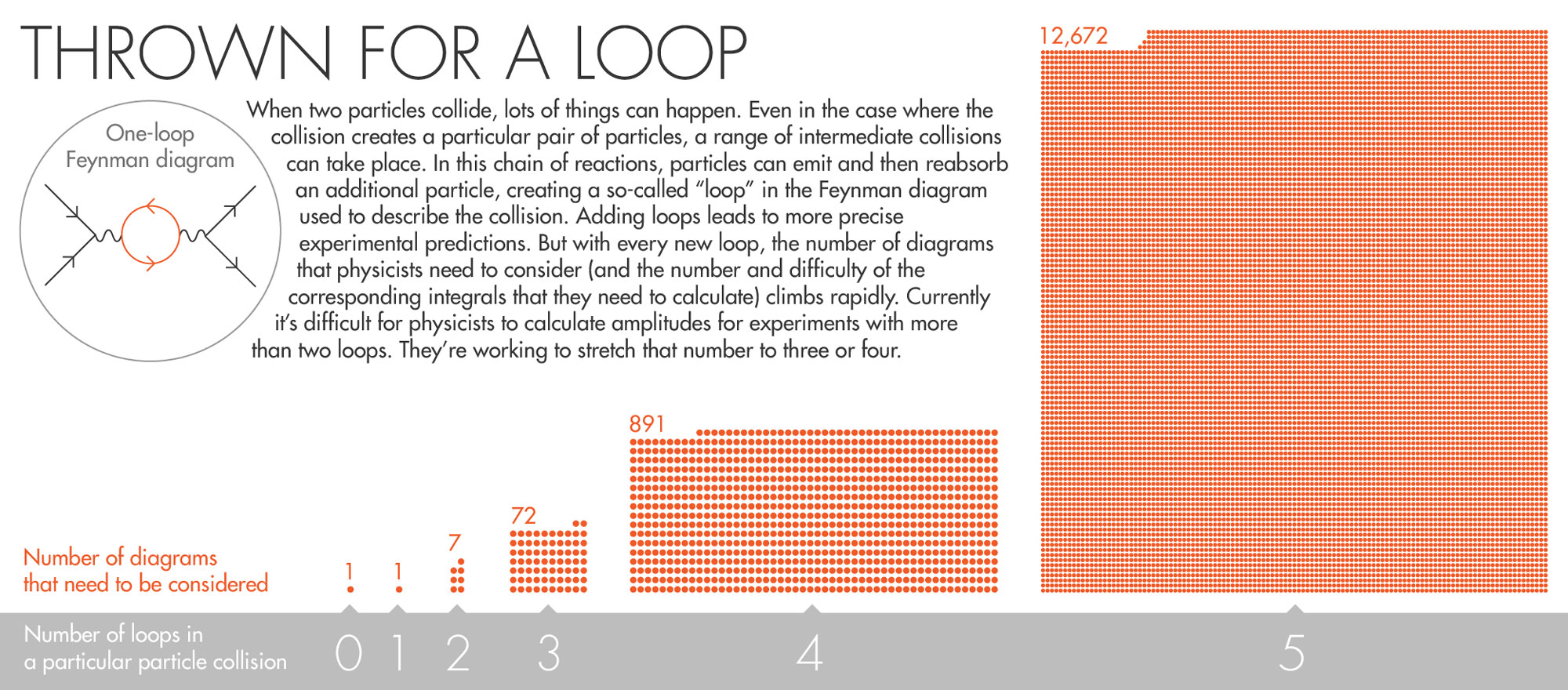

通过考虑环路,物理学家提高了实验的精确度。(添加循环就像将一个值计算为更多的有效数字)。但每次添加循环时,需要考虑的费曼图数量以及相应积分的难度都会急剧增加。例如,简单系统的单循环版本可能只需要一个图。同一系统的两回路版本需要七个图表。三个回路需要72张图表。将其增加到五个循环,计算需要大约12000个积分——这是一个需要数年才能解决的计算负载。

物理学家们宁愿通过观察给定的费曼图的结构来获得最终振幅的感觉,也不愿费曼图中冗长乏味的积分,正如数学家可以将周期与动机联系起来一样。

布朗说:“这个过程非常复杂,积分也非常困难,所以我们想做的是通过观察图表来了解最终的答案,即最终的积分或周期。”。

保存

保存