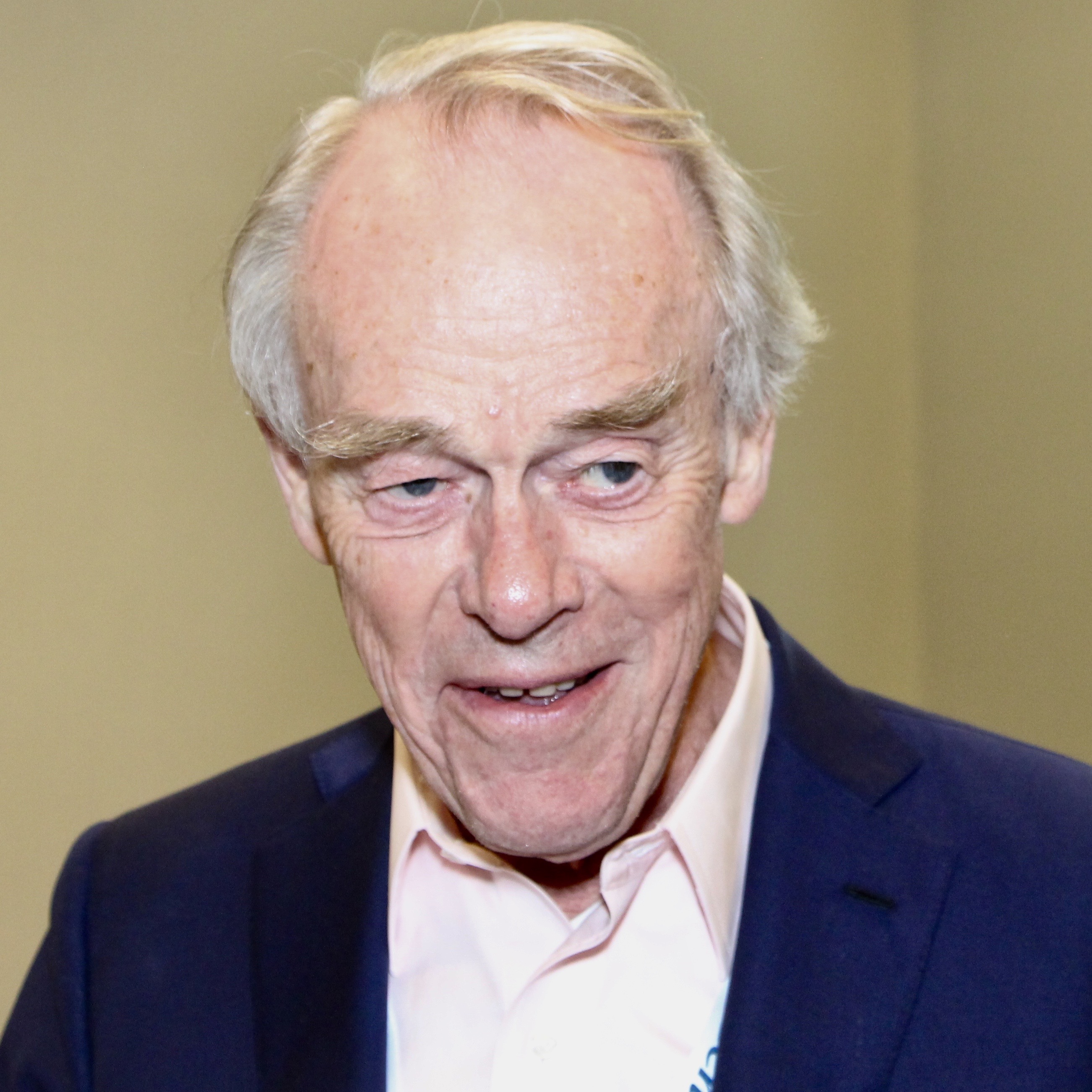

韦恩·亨德里克森传记

传记 |出版物| 简历 | 视频 |幻灯片| 文章|讣告

以下是David Zierler于2020年4月13日对Wayne Hendrickson进行的远程采访的记录。

大卫·齐勒:现在是2020年4月13日。这是美国物理研究所口语历史学家大卫·齐尔勒。很高兴能与韦恩·亨德里克森博士在一起。亨德里克森博士,非常感谢你今天和我在一起。

韦恩·亨德里克森:这是我的荣幸。

齐勒:让我们从头开始。告诉我你在威斯康星州的童年。

亨德里克森:哦,太好了。我在威斯康星州的一个农场长大,那是一个叫做春谷的小镇。我的父母都是挪威移民的孩子,所以我是第一代,否则我就是挪威人。我应该说是第二代。但无论如何,他们是奶农,所以我在农场长大,上了当地的高中。我的父母没有受过高中教育,不知道这是怎么回事,但他们非常支持我,等等。我不知道我会做什么,但当我高中四年级的时候,高中校长问我,“韦尔,维恩,你是什么样的人?”——他也是个不错的挪威人。我说,“好吧,你知道,我可能会在农场上帮助我爸爸。”我学过农业,从农业老师那里学到了一些诀窍。所以我们是——我很喜欢。他看了我一会儿,说:“你应该上大学。”

齐勒:[笑]

亨德里克森:所以我做到了。

齐勒:现在,你的父母是从他们的父母那里继承了农场,还是这是他们的新企业?

亨德里克森:不,实际上我爸爸和他妈妈之间有一些小争执。他的父亲在我还是个一岁婴儿的时候就去世了。他在父亲的农场工作了很长一段时间,但没有成功,然后他自己出发了。所以这是他在我两岁、三岁的时候建立、购买的一个农场。所以这是我唯一知道的地方。

齐勒:在成长过程中,你是否积极帮助农场的运营?

亨德里克森:哦,是的。嗯,我们做了家务。每个人——这是一次非常性别歧视的手术。我的姐姐洗盘子,我们洗奶牛。

齐勒:[笑]

亨德里克森:我是一个七口之家。我是说,七个孩子。我是七个孩子中年龄最大的。

齐勒:七岁中年龄最大的。哇,好吧。回首往事,在农场长大,这是否影响了你对自然界如何运作的好奇?

亨德里克森:是的,非常喜欢。我花了很多时间在我们家附近的树林里。我有一个小相机。现在,你可以用任何你可能买到的iPhone做得更好。它没有很好的景深或景深。所以我造了一个三脚架,拍下了鸟巢里的鸟和类似的东西。所以,是的,这真的很有帮助。它激发了人们对大自然的好奇心,这种好奇心永无止境。

齐勒:你在高中时的这段形成性对话似乎让你第一次意识到大学是你的未来,你在成长过程中是否表现出了对科学或者数学的特殊天赋?

亨德里克森:嗯,是的。你知道,那是一所学校,我是54名毕业生之一。我们有一位数学老师,弗雷德·利奇(?),他意识到我没有被他们的所作所为所挑战,所以他把我放在一边。例如,我上了一节代数的小修课。但与我相比,我有一个女儿现在上11年级,在我上大学之前,她的微积分比我做的任何事情都要高。我们没有微积分。我接触的任何东西都非常有限。那是一种相当薄弱的教育。我就读于威斯康星州的一所地方大学,当时是一所州立师范学院,我想大概有九所。我最终在学生会做了一些事情,所以我在大学时就参与了威斯康星州的这件事。但我去那里的时候以为我会做两年的工程预科,然后去威斯康星大学,在很多领域都有很棒的事情,包括工程学。但我基本上被哲学课程和其他东西迷住了,不好意思,我要关门了。

齐勒:当然可以。

亨德里克森:我想我们正在遭受风的折磨。

齐勒:[笑]

亨德里克森:无论如何,我上了大学,对许多事情产生了兴趣。这些课程让我大开眼界,我决定选择文科而不是工程学课程。我想仅仅是为了继续这个主题,然后,关键事件是在我大学二年级之后,那个夏天我要做什么是有争议的,其中一个选择是在奥斯陆大学的历史课程,另一个选择就是去阿贡国家实验室,所以科学方向。所以这是一个关键的决定。我会做点什么吗?

齐勒:听起来那是一个真正的岔路口。

亨德里克森:是的,确实如此。这是一个岔路口,所以我走了。(笑)不管怎样,我最终去了阿贡,等等。然后我修了两个专业,所以我是一个热心的学生,修了很多课程,成绩很好。我有一个历史悲剧双修专业;没有历史,虽然我有很多历史。我的双学位专业是生物和物理。因此,在对事物的简单理解下,我申请了生物物理课程,并因此进入了约翰霍普金斯大学生物物理研究生院。

齐勒:那么在阿贡的机会是什么?你是怎么得到这个机会的?

亨德里克森:我真的不太记得了。我相信他们有某种特殊的项目,他们为大学生的暑期工作做广告。我参加的项目与生物系有关。我应该说,这是战后冷战,真的。于是,人造卫星就在那里发生了,以此类推。所以我们测量了比格犬体内自然丰度的铯-137。他们有一群小猎犬。这就是我的计划。我们制作了一个设备来进行这些测量。所以这很有趣,它给了我一个见解,尽管我来做的并不是生物化学之类的。你知道,这是全身的测量等等。但人们必须思考什么是系统的生物学,使用物理技术来做到这一点,这就是我所遵循的主题,就是使用物理元素来研究生物学。

齐勒:因此,即使你是一名本科生,你也会结合物理和生物来追求这些兴趣。

亨德里克森:是的。我很天真。我不知道自己在做什么,但我有兴趣从根本上理解生活的方方面面。

齐勒:你考虑过本科毕业后直接去研究生院吗?还是考虑过休假?

亨德里克森:我从不享受休假。我直接去了。我应该补充一下,那时我们正处于越南战争的中期,所以休假不是明智之举。实际上我不记得了,有一张草稿,所以你有一个号码。[笑]你有责任去追捕越共或其他你应该做的事情,这是很严重的。我们中的许多人,你可能刚刚读过托尼·福奇(Tony Fauci),他是NIH所谓的“黄色贝雷帽”之一,我有一个朋友,我和他一起上过大学、研究生院,最终也去了那里。

齐勒:你有卡片吗?你知道你的号码吗?

亨德里克森:不,我不记得了。我可能时机不对。直到我读研究生的时候,这种情况才开始升温。

齐勒:那么,你将在哪一年进入研究生院?1964?

亨德里克森: 1963.

齐勒:1963年,是的。正确的。那还是1965年-

亨德里克森:就在前面一点。

齐勒:是的。

亨德里克森:事情正在发生-

齐勒:对。

亨德里克森:好吧,你知道,当我在研究生院的时候,最有影响的事情是约翰·肯尼迪在11月被枪杀。我九月份进入研究生院。在某种程度上,是他让我们陷入了混乱,但直到几年后才开始升温。

齐勒:对,对。

亨德里克森:所以我没有把握好时机。我不认为这是一个因素。我想去上学。

齐勒:你是否特别关注生物物理课程?

亨德里克森:是的,这就是我申请的全部。

齐勒:我知道霍普金斯大学当时有一个成熟的生物物理学课程。当时开发的其他生物物理学项目是什么?

亨德里克森:嗯,有,我不太确定。耶鲁大学可能有一个,一个叫欧内斯特·波拉德的家伙在耶鲁大学有一个项目,然后把它搬到了宾夕法尼亚州立大学。所以宾州州立大学是一个选择。我被一些人接受了。实际上,我想我申请的所有地方都被录取了,但只有少数几个。嗯,这并不完全正确。我还申请了剑桥大学的生物物理课程。它是由弗朗西斯·克里克领导的。我不知道弗朗西斯·克里克是谁。在我提出申请后的那一年,他获得了诺贝尔奖。他拒绝了我。(笑)他说:“我们很少,如果有的话,带美国人。”这是在他与一个美国人合作之后。

齐勒:现在,当你从一所较小的学校来到霍普金斯大学时,我想你的同学都来自较大的学校。我想知道相对于研究生院的同事,你准备得有多充分?

亨德里克森:这是一个很好的问题,也很贴切。我加入了我的学校,我是一个非常好的学生,所以在某种程度上我感到很骄傲。但我立刻被撤走了几个木桩,因为我的同事——我们一共只有六个人;我班上有五位同事,加上生物物理专业四倍左右的学生,加上各地的其他学生,他们都很棒。准备得好得令人难以置信,学识渊博,不仅在科学方面,而且从广义上讲,我并不是这样。所以我有很多事情要做。除此之外,基本上,我希望在我训练自己之前,我当时有一份演讲记录。但是,你知道,我父母不懂语法。他们的说话方式是这样的,而我所在的整个社区都没有受过很好的教育。中西部说话模式的特点也是传奇性的,如果你看过其中一些节目的话,比如我现在不记得了,但你知道,这是一个经典的模式。我已经训练自己远离了这一点。虽然还不是很清楚,但事情是这样的。

齐勒:[笑]现在,你明白了吗?我的意思是,根据定义,生物物理学具有混合性质,在不同的程序中,有不同之处——它基本上是一个包含生物成分的物理程序吗?这是一个有物理课程的生物课程吗?霍普金斯大学的课程衔接得如何?在该系任教的大多数教授的背景是什么?

亨德里克森:这是一个很好的问题,因为它确实区分了程序。我甚至不知道我是否真的这么有意识地这么做了,但霍普金斯计划的好处是,对我来说,它非常广泛。有六位教授。他们对事物的看法完全不同。然而,例如,欧内斯特·波拉德学校实际上是在研究辐射生物物理。同样,冷战的影响,以及对放射性核素等问题的担忧。所以辐射物理学很高,而辐射生物学——你知道,辐射对生物系统的影响是非常重要的。这是一项合法的研究,是一项有趣的研究,我在这方面做了一些涉猎,但这几乎不是生物物理学。我现在所做的肯定不是我喜欢的。因此,参与该项目的人中,有一位是视觉生理学家。另一位是肌肉生理学家。两个人是神经生物学家。然后是电子显微镜和X射线晶体仪。我们每个人都完成了——这与我们现在在研究生项目中所做的项目不同,让人们在实验室中进行轮换,而这些项目是你正在进行轮换的任何一位教授的研究项目的一部分,所以你可以知道你将要做什么。在霍普金斯大学,我们走访了这六位教授,做了一些类似烹饪的项目,我们六个人都做了同样的事情,或者做了同样类型的分析,学习了每个领域的技术。所以这是一种非常不同的做事方式,但它给了你一些想法。我对事物的晶体学方面非常感兴趣。当时,我可能被电子显微镜吸引住了,但这是不可行的。因为当时电子显微镜很粗糙。这是当时最先进的技术,但它并没有像我们现在所能做的那样研究分子。但结晶学有这种可能性,它可以给出明确的答案,所以我真的被它吸引住了。

齐勒:啊哈。所以当你来的时候,你只是非常普遍地知道你对生物物理学感兴趣,但实际上是这个项目的广度让你接触到了所有这些不同的子领域-

亨德里克森:没错。

齐勒:那么,就你对结晶学的吸引力而言,这是一位特殊的导师吗?是方法吗?这是理论吗?结晶学吸引你的是什么?

亨德里克森:导师是一个叫华纳·洛夫的人,他大约两年前去世。(笑)他是一个有趣的角色,但我会说,他并不是这个领域的超级成就者。原来是田地。我喜欢球场,他给我们发了很好的短信。我还应该补充一点,在我的第一年之后,多亏了华纳,因为华纳会在夏天去伍兹霍尔实验室,伍兹霍尔的实验室,他会在那里建立一个实验室,并在那里工作一个夏天。因此,他在MBL海洋生物实验室大放异彩。他们在实验室有暑期课程,其中一门叫做生理学。它今天仍在继续,仍然是一个备受追捧和雄心勃勃的计划,当时也是如此。还有一个,我不知道,六八个人在为生理学学生做项目。还有讲座,但你是在实验室里做项目的,它们是多样的,还有一点像霍普金斯计划,有很多不同的东西。不仅仅是简单的生物物理学;还有分子生物学和生理学,生物化学。所以它给了你很大的曝光率。这对我来说也很有启发性,因为我接触到了另一批真正杰出的科学家。

齐勒:比如谁?还有谁在那里?

亨德里克森:有一个叫汉斯·克雷布斯的人,他是来自英国的生物化学家。我不太确定现在是哪所学校;我不记得了。还有谁?霍普金斯大学生物系的比尔·哈林顿也在那里。一个来自宾夕法尼亚州的免疫学家,我不记得他的名字了。我现在想不出另一个了。

齐勒:你决定论文的主题是什么?这是怎么发生的?

亨德里克森:我本来打算做晶体学的,当时是在华纳爱的实验室里做的。这是生物结晶学,蛋白质结晶学的早期阶段。他选择研究七鳃鳗血红蛋白。当我进入研究生院时,有一种蛋白质分子是通过结晶学进行的;这是约翰·肯德鲁的抹香鲸肌红蛋白。我在学校的时候,马克斯·佩鲁茨发表了血红蛋白的结构,大卫·菲利普斯发表了溶菌酶的结构,等等。华纳正在进行的项目是七鳃鳗血红蛋白的结构。这就是实验室的项目,这就是选择。我没有考虑尝试做一些不同于我导师正在做的事情。所以我就是这么做的。当我在那里的时候,其他人也做了其他的蠕虫血红蛋白和其他事情,我也参与了其中一些。但这是我的项目。

齐勒:这项关于动物的研究最终是针对人类健康科学研究吗?还是仅仅遵循了与动物相关的原则,而研究将在那时走向何方?

亨德里克森:在这些早期阶段,我们试图做的,以及该领域的每个人都试图做的是理解蛋白质分子。任何蛋白质分子。我们不知道他们长什么样。所以这些事情都是好的。它必须是一种你可以得到的蛋白质。记住,目前还没有克隆技术。我们不知道如何自己制造蛋白质。我们只能拿走我们能找到的东西。血液很容易从任何东西中获取,对吗?或者,原则上。我想,有些动物可能比其他动物更难流血,而七鳃鳗则是另一回事。七鳃鳗是你必须在它们出现时得到的,但华纳对此很重视,他在伍兹霍尔得到了七鳃鳗鱼。这是另一个故事。他有一批七鳃鳗血,所以这不是问题。我们可以纯化蛋白质。最终,我们必须获得更多的血液。于是,在某个时候,我和他一起在4月份去了伍兹霍尔(Woods Hole)买了七鳃鳗。但在我那一年,七鳃鳗没有跑,所以我们没有太多这样的机会。所以我把时间花在了图书馆里。

齐勒:现在,从实验主义者到理论家,你在这项工作中看到了自己的什么?

亨德里克森:这是一个非常有趣的问题。这当然是物理学中的一个问题。我在物理学方面的同事,或者说我和物理学领域的学生,在我的时代有一些物理学学生加入了这个项目,他们在早期阶段被分为理论家和实验者。在生物物理领域,情况并非如此。大多数人都是该领域的实验家。还有那些理论家,在霍普金斯大学我们没有这样的人,他们在做计算。我应该说,当时电脑是新的。所以华纳·洛夫拿到的电脑叫做LGP-30。这是一台电脑,它有一个磁鼓,里面有4096个字的内存。它们是用二进制代码编码的,我们用16个字符的字母,单词,即十六进制。我们用约翰·冯·诺伊曼写的编程手册的语言对这台计算机进行编程。

齐勒:哇。

亨德里克森:约翰·冯·诺依曼(John von Neumann)的一篇论文指出,如果你使用这16条特定的指令,你可以进行机器定向计算。这是用十六进制语言编码的。它实际上是一个二进制编码。但内存非常有限,所以有很多来回的操作。但关键是,实际上没有任何计算生物学。这是后来发生的发展。我可能会走到这一步,但这真的不是一个选择。如果你要做理论,你会做一些数学公式。我确实参与了。我有一个同事,我对此很着迷。我有一位同事,Ed Lattman,我不知道你是否在采访Ed。我想这是另一个很好的主题。但他和我在课堂上比我早一年,他也在华纳的实验室,我们研究一些理论问题。但他开始了,这对我自己的生活也很有帮助,当时,对于杰罗姆·卡尔和赫伯特·豪普特曼所做的完全是理论性的工作,有很多激动人心的地方,我们称之为直接方法,这个方案可以利用衍射X射线之间的关系来找出相位是什么。这就是我们的大问题——阶段问题。我被它迷住了。我必须解决我的七鳃鳗血红蛋白问题等等。所以我真的参与了其中。但有一本手册是这些人写的——哈普特曼和卡勒——“阶段问题的解决方案”,我想它的名字是。Ed完成了这一步,并在实验室里给我们其他人讲授了关于数学落后于解释他们在这篇论文中得到的数学的问题。这是数学入门。埃德是一个比我更好的数学家,所以当我完成我的第一篇真正的论文时,我聘请了埃德,我们一起写了那篇论文。

齐勒:现在,考虑到计算机相对缺乏内存和电源,你在这个时候使用它,是因为它对你来说更新奇,还是它真的以一种如果没有这种技术就不可能实现的方式改进了你的研究?

亨德里克森:是的。因此,这对我们所做的一切都是至关重要的。正在发生的其他事情是使用其他类型的计算机。比方说,有一台IBM电脑是在我上学的时候开发的,它最终成为了我们做一些事情的工具。但LGP-30的关键是它编写了运行衍射仪的程序。华纳所做的其中一件事是开发了一个测量衍射图案的系统,该系统使用电子计数器而不是照相胶片来记录衍射。欧洲人大量使用摄影胶片,并对其进行显影和密度测量。但沃纳以这种方式走在了时代的前列,他用衍射仪一次测量一个反射,并用电脑制作的穿孔纸带控制衍射仪如何从一个点到另一个点的指令。所以它会制作这些穿孔纸带。我们的错误阅读方法是复制两份,然后抬头看,发现这些洞都在同一个地方(笑),等等。这很原始,但它起了作用,这让我们做到了这一点。然后输出到穿孔纸带上。然后我们可以直接测量,并开始计算。所以我们开发了一个完整的程序系统来完成我的论文,实际上,在这台机器上。而且,在我之前的其他人也做过一些这样的事情,但我也做了很多事情。

齐勒:听起来你的研究在计算生物学和结晶学这两项新兴技术之间有了一个非常愉快和偶然的融合。

亨德里克森:是的。

齐勒:我对结晶学的问题是,它是否已经证明结晶学是一种比其他方法更好地理解蛋白质的方法?或者那是一个理论命题,而你的研究是这一转变的一部分,以实际证明事实就是这样的吗?

亨德里克森:不,我想已经演示过了。约翰·肯德鲁(John Kendrew)的工作和马克斯·佩鲁茨(Max Perutz)对血红蛋白的同时解析,但肌红蛋白在当时的分辨率已经足够了,我不记得了。对吗?无论如何,我现在不记得时间了,实际上,但肌红蛋白的结构,我相信在我开始研究的时候,已经达到了2埃左右的分辨率,你可以看到原子在哪里。所以我们已经知道了很多。这是唯一一个有点像原子级的。但很明显,这就是方法。如果你真的想了解原子在分子中的位置,你必须用结晶学。这是从小分子物质中得知的。我对劳伦斯·布拉格(Lawrence Bragg)早期的X射线衍射工作做了一些回顾。所以大家都很清楚,如果你真的想了解分子的原子结构,你需要一种工具,可以明确地看到原子在哪里。如果没有这种深度的理解,也许你可以通过在某个点上建模来实现,但这远远超过了进行认真建模的可能性。首先,我们从蛋白质分子的生物结晶学以及DNA中了解到,如果没有更好的基础,你就无法做到这一点。当然,发生在我前面的DNA结构,基本上是基于罗莎琳德·富兰克林的衍射模式的模型。但这是一个基于莱纳斯·鲍林原理的原子模型。因此,这件事的真正线索来自鲍林,他试图从原子细节上了解发生了什么。这确实激励了每个人。DNA的结构实现了这一点。它给出了一个与许多生物学相关的详细模型。所以这是一个很好的激励工具,它说:“我们什么都需要这个。”当肌红蛋白的结构与DNA形成对比时,情况就复杂了。DNA作为一种结构是非常简单的,其原理是显而易见的。一般来说,蛋白质的情况并非如此,这一点已经很明显了,因为所有这些螺旋都不规则,但它们都是倾斜的角度,这是不可理解的。所以我们知道我们需要很多不同蛋白质的信息。很明显,这是一种工具。当时,电子显微镜无法做到这一点。我们现在知道了。

齐勒:为什么不呢?

亨德里克森:因为分辨率探测器从电子显微镜上获得了原子级的细节。甚至在那一点上都没有,甚至矿物也没有。现在,我们接下来可以获得矿物的原子细节,后来很明显,电子显微镜的大问题是辐射损伤问题,我们如何克服这个问题成为了一个大问题,对此有很多想法。这是另一个主题。但当时,我们真的没有任何想法可以做任何事情,除了晶体学之外,还有任何工具可以让我们了解原子的细节。

齐勒:因此,在一份技术报告中,我想知道你能否解释一下,晶体是如何达到其他技术无法比拟的分辨率水平的?

亨德里克森:我想我可以,一点点。晶体的奇妙之处在于,晶格中分子的规则排列意味着当X射线照射到建筑物时,散射会相干地向晶格所指示的特定方向传播。所有这些衍射点都反映了对晶格的相干检验。即使光以非相干的方式进入,每个光子都照亮了整个建筑物,而发出的光子在所有方向上都是相干的,在晶格指定的每个方向上,布拉格衍射,这些布拉格光斑从所有晶格中积分,这是一个巨大的,由于衍射原理,它被放大为衍射大厦中元素数量的平方。所以这是一个非常强大的放大器,它选择[?]进入方向。回溯过去,我们当时并没有真正意识到它的伟大,因为你也可以从衍射图样中确定样品的方向。因此,这对于使用自由电子激光器来实现这一点非常有用。我们可以立即正确定位。但问题是,我们现在在这里,当我们记录衍射的X射线衍射时,我们失去了与晶体衍射有关的信息,我们只能记录振幅。这意味着,按照人们早已知道的顺序,如果你知道相位和振幅,你可以很容易地从衍射图样中记录下来,而不是相位,那么可以通过傅里叶合成,获得原子所在位置的图像。所以它是一个伟大的放大器,我认为这是它的一个主要秘密。它会放大——晶体中的分子数量是巨大的。我们检查的每个晶体中都有万亿个原子。

齐勒:所以现在,在20世纪60年代中后期,你实际上是在开拓新的领域。你看到的是以前从未见过的东西。我很好奇,这项工作和理论之间的关系是什么?换句话说,对这些分子和原子结构有理论上的理解,但在有实际观察手段之前,它们基本上是未经证实的。那么你的工作——它证实了理论吗?这是颠覆性的理论吗?它看到的是以前从未理论化过的东西吗?在这一点上,如果没有这项技术,你实际看到的和你期望看到的理论基础之间的基本关系是什么?

亨德里克森:我认为X射线衍射理论和其中的一部分是非常正确的。对于正在发生的事情没有任何争议。那几乎是一个黑匣子的部分是,分子如何组合成生物大分子、蛋白质的基本原理是什么?正如我想说的,它们的结构相当复杂。他们的基本原则是什么?而且没有任何好的依据来说明这些基本原则是什么。我们需要从更多的例子中获得经验证据。我认为,在这里,保林起了重要作用。鲍林所做的是对晶体、单个氨基酸、核苷酸和二肽等进行艰苦的研究,并从中收集了足够的信息,为理解分子如何组合的量子力学基本原理和化学原理奠定了坚实的基础。然后,有了这些,他可以做一些事情,比如在原则上构建DNA的结构。他尝试过,但失败了。他没有做到。但他是为了蛋白质才做到的。他设计并计算出了α螺旋和β片的形状,这些都是我们需要了解的元素。但直到我们基于X射线晶体学做了这些三维结构,我们才真正得到证实。所以这不是很好,事实上,当我在研究生院的时候,我对数学和理论很着迷,以至于这就是我作为博士后所做的,我们可能会成为博士后。但这不是一个司机。我们不是在寻找理论基础。我们只是想弄清楚,“什么是自然?”我们想了解单个蛋白质分子的特征是什么?正如我想说的,当我开始的时候,有一个。当我离开研究生院时,有七个人,我想其中一个是我的。我的意思是,我可能在数字上错了,但我所知道的是,我的七鳃鳗血红蛋白结构在蛋白质数据库中排名第七,现在的数字是150000左右。所以,你知道,我们什么都不知道。当我早年参加会议的时候,这是在我读博士后之后。我在研究生院时参加了一次会议。我可以稍微多说一点。但后来,我参加了许多国际会议,它们令人难以置信地迷人,因为这里有大量全新的新信息。直到后来,人们才真正理解它。我并不像其他人那样深谙此道,但我试图理解其基本要素和原则是什么?但大部分都是经验性的。这不是首要原则,试着去理解现在发生的一切。但当时,我们更多的是试图大致了解目前的情况,以及我们可以尝试说明的指导部分的关系。即便如此,这在很大程度上也是经验性的。β链、α螺旋和β链以及β-α-β链都有一种惯用手的习惯。结果发现他们是右手的。这并不是说有人会像鲍林那样遵循原则,然后说,“这应该是怎么发生的。”。“这是规则。”然后你想知道,这条规则的基础是什么?因此,如果有足够聪明的人参与进来,可能会以另一种方式完成,但实际上这很微妙。现在还不太清楚它的指导原则是什么。

齐勒:现在,考虑到你处于发现模式,你正在发现所有这些以前从未见过的新事物,我想知道,你是如何从至少考虑这些发现的潜在临床价值中解脱出来的?这是一个完全不同的世界,还是从一开始就对你来说显而易见的东西,至少是一个命题?

亨德里克森:这对我来说真的很遥远。其中一部分是因为我是从一个非常基础的部门进入这个部门的,虽然它有很多生物学、肌肉生理学、视觉生理学、神经生物学,这些东西都在那里,我们还让人们进行分子生物学研究,认为这是一个临床方面的研究,当然,这项研究得到了美国国立卫生研究院的支持。所以我们并不知道这里有一个临床领域,但我们离开发某种药物的可能性还很远。我们现在已经使用X射线结构和EM结构来设计化合物,这些化合物将成为治疗药物的有效制剂。这并不是真的可行。我们还没到那个地步。我们还没有开始合成化合物等等。我们只是得到了最初的曙光。将其应用于医学的想法非常遥远。我认为这是因为马克斯·佩鲁茨写了一本关于这一点的好书,或者写了一些关于这方面的文章,并谈到了如何使这些分子发挥作用。他邀请我和五六个人一起去参加他的80岁生日聚会,讨论当时与医学有直接关系的申请。因此,很明显,这将是未来的驱动力。但当我在研究生院时,情况并非如此。我的意思是,真的是在你所说的基本之后,发现了生命的基本特征。

齐勒:所以我要测试你的记忆力。你的论文题目是什么?

亨德里克森:[笑]我不记得了。这很平淡。你知道,这就像是“鳗鱼血红蛋白的结构”(笑)或类似的东西。它可能真的有一些东西。我在论文中做过的一件事就是关于转变,我们可以看到,如果我们取一个我制造的七鳃鳗血红蛋白晶体,它是在没有脱氧血红蛋白的情况下制造出来的,因此没有氧气。它完全无氧。我们必须小心翼翼地避免氧气进入。当你添加氧气时,我们没有使用氧气;我们用一氧化碳代替氧气。因为氧气有另一种作用氧化血红蛋白,所以不太容易处理。一氧化碳进入稳定的新状态。我们能够使这种转变发生在晶体中,并用另一位同事制作的显微分光光度计进行检测,我的另一位研究生同事制作的,在这种情况下,可以对金鱼眼睛内的视蛋白进行光谱分析。顺便说一句,总的来说是这样的。我们并没有尝试用我们能用的任何生物系统来代替我们不能做的事情。例如,我们不能在人类身上做实验,所以我们在金鱼或其他什么东西上做了实验。所以,这也是伍兹霍尔的另一项遗产的一部分——尽你所能对付海胆或任何你能找到的东西,对吧?还有我的同事埃里克·坎德尔,他研究蜗牛,研究蜗牛的神经生物学。所以今天的主题是,我们并没有立即尝试进行健康研究,但我们确实明白,如果我们不了解生物学的基本原理,那么我们就无法了解人类的基本原理。

齐勒:你认为你的研究的主要贡献是什么?在这一点上,这个领域是如此崭新。是什么让你觉得你对所有这些你曾参与过的和发生在你周围的发现做出了贡献?

亨德里克森:当时,我没有幻想过了解七鳃鳗血红蛋白会是一件很棒的事情。这对我很有帮助。所以我当时的主要目标是开发技术。所以我非常专注于建立X射线晶体学的能力,这将使更多的工作变得可行。所以它试图做得更好。这让我试图找到方法来解决中心问题——你们可以更快地进行测量或类似的工作。原则上你可以做计算。但我们必须克服的一件事是找出如何解决这个阶段的问题,这个问题被证明是令人烦恼的。因此,有很多方法可以做到这一点,剑桥人使用了佩鲁茨和肯德鲁的重原子。在我们的案例中,这就是我们所做的。但我并不觉得很满意,所以我一直在寻找另一种方法来实现这一点,这让我想到了我一生中所做的很多事情,那就是努力改进X射线晶体学的方法。大部分以它为中心的人都做过很多其他事情;细化等等,但中心问题一直是解决相位问题。我们甚至知道它的想法,它的想法,是相位问题,正如埃德·拉特曼为我们注释的专著的标题,该专著由豪普特曼和卡尔撰写。这促使我作为一名博士后继续从事这方面的工作。

齐勒:现在,当你1968年至1969年留在霍普金斯大学时,这是霍普金斯生物物理学专业学生的标准吗?还是你想在霍普金斯大学完成更多的具体工作?

亨德里克森:所以我只是坚持基本上完成,我对我的论文中所完成的内容不太满意。也许这就是今天发生的事情。我花了四年多、四年半甚至不到四年半的时间做论文。1963年9月加入,于1968年1月辩护。这是一个不完整的故事。我还没有解决我的晶体结构。我只做了所有这些我已经做过的晶体实验,所以我还有工作要做。我需要我下定决心解决这个结构,然后我在接下来的一年半左右就完成了。这就是继续下去的动机。这是典型的还是不典型的?我记不清了。我认为大多数人都会从他们的论文直接转到博士后或其他职位。事实上,在我班上的六个人中,我认为如果我不讲理的话,我们中的两个人会继续学习其他学科。

齐勒:有趣的是,你对论文不满意,你通常不会听到这样的话。如果委员会高兴,学生也高兴。我很好奇,从那一年的不满意到满意,这是一个渐进的过程吗?你有没有在某个时刻突然发现,你说:“我找到了!”而这就是你想降落的地方?这个过程是如何进行的,在结束时你感到满意意味着什么?

亨德里克森:首先,这篇论文是基于这篇已经被接受或可能已经发表的论文——我记不清了分子生物学杂志这真的是关于这些转变。现在我想起来了,这可能就是它的标题了。但我已经在尝试用这些重原子等来解决这个结构的目标上取得了很好的进展。我不确定是否有过尤里卡时刻。例如,我曾有机会解释Patterson函数,正如它的名字一样,这基本上是我遗产的一部分。帕特森是华纳爱的老师,所以我是帕特森的孙子。例如,帕特森是由威廉·H·布拉格训练的。所以有一条线是这样的。但无论如何,我对此深信不疑,解释帕特森函数并找出那些重原子的位置至关重要。因此,对于这个特殊的问题,这是晶体学这个小领域中的一个重大发现。我必须解决这个问题,如果没有这个问题,我就无法解决我必须“征服”的阶段问题。我想这是一个关键时刻。但我并不认为这是一个惊喜时刻。至少我不这么认为。我的观点是,当我们为论文辩护时,论文都是围绕着这篇已经发表的论文展开的。我进步很大,没有在论文中加入解决这个结构的工作。很明显,它就在那里,我当然下定决心去做。事实上,我完成了一些工作,并发表在随后的论文中。第一篇论文是在我离开之前,或者在我离开后不久与华纳公司合作完成的。我不记得了。但是,还有一篇论文,我们实际上把杰罗姆·卡勒(Jerome Karle)列入了作者名单,因为我在海军研究实验室(Naval Research Laboratory)时做了很多这方面的工作。

齐勒:海军研究实验室的机会是怎么来的?这种转变是什么?

亨德里克森:我认为这很像我们之前谈到的阿贡。有人宣布他们有博士后助理计划或其他什么,我当然对那里的工作感兴趣。正如我所提到的,我们做过e-Ed,我也做过这方面的工作。我在伍兹霍尔的时候,更确切地说,是在4月份的夏天,我做过相位问题的工作;可能不是四月的夏天——我不太确定。可能是66年的65年。没有七鳃鳗在跑,所以我去图书馆研究这些东西,做了一个结晶学中的理论命题。并没有什么惊天动地的东西,但我们写这篇论文是关于相位概率分布的简化表示法。所以我很热衷于此,这导致了一些积分,我做得还不够好,但Ed做了。所以我们有了这篇论文。华纳,保佑他的心,让我们把这件事公布出来。这就是亨德里克森和拉特曼,他们现在被称为亨德里克逊·拉特曼系数。华纳只是说,“你们做到了,所以发表吧。”我为这篇论文感到骄傲。这是我真正做的第一件事。但它给了你我热衷于这个问题的背景,我知道卡勒和豪普特曼是其中的关键人物。我不记得我是怎么去卡勒的。我们在华盛顿地区举办了一个叫做水晶座谈会的活动。我认为它仍在继续。它一个月开一次会或诸如此类。我不记得了。所以我们认识所有这些人。我们将从霍普金斯大学前往华盛顿特区参加这些会议,因此我已经认识了杰罗姆,并进行了合作,并利用这次机会获得了做博士后的资金。做了安排并完成了。

齐勒:现在,当你来到海军研究实验室时,你的研究是自我指导的,还是参与了那里正在进行的项目?

亨德里克森:这是非常自我导向的。我们讨论了我想做什么。我想做的是尝试使用这些人开发的技术和数学运算。所谓的切线公式似乎是一种可行的方法。我想尝试对蛋白质分子起作用。他们开发并实现了小分子结构,其中许多是肽或抗生素等。杰罗姆的妻子伊莎贝拉·卡勒(Isabella Karle)做了很多实验,她是做这些实验的魔术师。她对这些小分子很在行。但我想看看我们是否能为这些更大的事情做到这一点,所以这就是我开始做的。事实证明,我们是通过合作进行的测试做到的。弗吉尼亚大学的鲍勃·克雷辛格也参与了这项研究,他也是华盛顿地区晶体学网络的一员。事实上,鲍勃在为这一广泛领域建立蛋白质晶体学的整个过程中发挥了重要作用,我们也参与了这项工作以及水晶座谈会。这让我找到了鲍勃,找到了他在一种叫做parvalbumin的分子上所做的结构。因此,他有这些可用的数据集,而这些数据集不是我们认为可以通过使用切线公式方案来改进的。所以我做了很多计算,也做了很多理论思考,等等。很多理论工作都是在思考卡勒和豪普特曼所做的计算的含义,或者他们发展的理论,以及其中的含义。基本上,我对克雷钦格的parvalbumin问题的申请感到非常失望,所以我仔细考虑了它的所有基础,并得出结论,从根本上说,这些关系太弱了。它们的能量随着一除以一的平方根除以原子数的平方而下降。因此,如果你从一个分子,比如说,10或100或10000,这是一个典型的蛋白质分子,那么这与他们所做的相比是一个巨大的爆炸。当你从这些关系中找出我所需要的阶段的基本信息时,发现这些信息对个人来说太弱了。情况仍然如此。虽然情况在时间上有了很大改善,但从根本上来说,这仍然是一个薄弱环节。所以这不是我们如何解决问题。然而,我们现在可以使用这些方法,我们很高兴,因为你现在可以很容易地求解我们放入的较重原子的子结构。现在,到现在为止,较重的原子——这是多年前的事了——但我们现在意识到,如果我们能从反常散射中获得足够的信号,我们可以很容易地在分子中找到硫原子。反常散射是我生活中的一个大主题。我们沿着这些路线发展起来的技术使得我们可以使用卡勒和哈普特曼的直接方法来找到硫原子的位置,然后找到其他的东西。因此,它变得非常有用,但我尝试的方法是直接使用它来改进阶段。我不想从头开始。我只是试着做一件简单的事情——“我能改进这些阶段吗?”结果我没有。它只是没有真正起作用。但这让我不断尝试寻找实现它的方法。

齐勒:现在,特别是你在海军研究实验室做博士后的第一年,60年代末,70年代初,这是一个关于军事和科学用途的辩论中特别令人担忧的时刻。我很好奇,你的工作是否触及了这些辩论或任何紧张局势,或者你是如此专业或专注于自己的研究领域,以至于你真的没有参与,甚至可能没有意识到当时正在进行的那些辩论?

亨德里克森:好吧,不,我们已经意识到了这些事情,我想,我们基本上是在科学的小壳里。但请记住,我毕竟在海军研究实验室,每天早上都要经过这扇门,然后在周末,我会在购物中心抗议越南战争。

齐勒:哦,真的吗?

亨德里克森:是的。所以,你知道,这是一个复杂的时期。我是如何在那种环境中保持理智的?它主要来自海军研究实验室的实际任务,而不是击落越共;这是关于做好准备。你必须记住,海军研究实验室是在第二次世界大战中期开发的,当时我们意识到我们是平淡无奇的。我们不知道该如何应对。例如,在那个时期,我们发明了雷达。海军研究实验室在这方面发挥了重要作用。他们招募了杰罗姆·卡勒和伊莎贝拉·卡勒到这个环境中。他们究竟为什么要这样做?这不是为了解决一些军事问题;只是政府决定,为了避免再次措手不及,我们必须在军事机构中拥有广泛的能力,从根本上理解科学。因此,考虑到他们从来没有申请任务,他们非常好地支持了Karles。他们所做的任何事情都无法在任何军事环境中直接实施。太棒了!我就在那里,在这个不可思议的神秘而基本的东西中间,嵌入了美国海军。这令人困惑。我不知道为什么我没有对此发疯,但我的试金石是我们确实需要,我相信这一点,我相信我们需要为下一个希特勒做好准备。所以我很好。我的心理状态很好。我认为我所做的一切在道德上是可以接受的。

齐勒:考虑到这种将科学理解为对国防很重要的东西的想法有多么广泛,这就意味着海军研究实验室将支持各种研究。那么,你是否觉得这是一个正在进行的实验种类极其多样化的地方?或者,是否有一种对某一特定研究或科学分支的自然关注?

亨德里克森:这是一个好观点。这不是一个地方,事实上,当我说我在海军研究实验室时,这对许多人来说都是一个困惑,因为他们马上——我在生物学领域认识的人立即认为这是海军研究医院。我不记得确切的名字,但它就在NIH的对面。因为这是合乎逻辑的。但是,海军研究实验室(排名第一)实际上是一个以物理为导向的实验室,根本不是生物实验室。所以这里没有生物学,或者说,没有最基本的生物学。所以我在那里做出了巨大的牺牲,我当时没有意识到我在做什么。这是因为我太专注于这个非常基本的阶段问题了,这是一个在外的问题。这真的很难解释。你知道,你怎么向你妈妈解释?所以它有这个物理任务。当然,在那里有很多工作正在进行,我不想说整个事情都很基本,而且只是零散的。当然,他们有很多面向任务的程序,所以人们都在努力工作。卡勒一家就在海军研究实验室的象牙塔里。我不太清楚他们是怎么做到的——最终,杰罗姆获得了诺贝尔奖。那实际上是在我1965年离开之后。或1975年。但我认为,当他们在那里时,他们也受到了非常隆重的对待。所以我们处于一种特殊的情况下,没有这种以任务为导向的方式。所以这很像物理学。但这也对我不利,因为当时没有生物学,对任何事情都几乎没有支持——我没有工具做任何事情——我能做——我在计算和类似的事情上是无止境的,但当涉及到做我的研究或做我想做的事情时,我不仅无法掌握最先进的技术,也没有听说过任何事情。因此,我最终在霍普金斯大学和哥伦比亚大学之间度过了15年,在这段时间里,整个重组DNA技术都在发展。所以当我回到哥伦比亚大学时,我必须学会所有这些。我从阅读杂志中了解到了一些,但如果你不去听人们关于这些前沿事物的讲座,你就会有点怀念它。我没有可能只是因为我没有足够的阅读能力,但我真的不明白发生了什么,除了用非常广泛的笔刷,所以我不得不重新学习所有这些。当我回到哥伦比亚大学的实验室时,我们处于一个全新的状态。我不必决定,“我在哪里可以得到一种动物,我可以从中获得足够的材料来生长晶体?”这就是我曾经去过的地方,你知道,我正在从各种海洋动物和类似的东西中获取血液。但我们正处于一个新的状态,否则我们会锻炼肌肉,或者类似的东西,并从中获取蛋白质。但后来我们发现,我们可以利用在那个时期进化出来的重组DNA工具,制造任何我们想要的东西。真是难以置信。这是一个非常大的爆发。当然,我们现在经常使用这些工具,我们可以做任何事情。太棒了。

齐勒:我被这个想法迷住了,在周末,你作为博士后在商场抗议。你觉得自己过着双重生活吗?你在工作中公开了自己的政治观点吗?你觉得自己过着两种不同的生活吗?

亨德里克森:哦,不,没问题。我们每天都在这个类似营房的阁楼里吃午饭。卡勒一家和我一样都是狂热的反战人士。他们只是不在购物中心。[笑]

齐勒:[笑]就-?而言,这从来都不是问题?

亨德里克森:看,我很舒服——他们当时处境很特殊。我猜可能还有很多其他人;我真的不知道,但我猜海军研究实验室还有很多人反对越南战争。我认为,这在当时任何类型的知识分子中都是很常见的事情。我相信那里有一些保守派,他们与军事概念步调一致,但不是我们。

齐勒:这是如何从一个博士后转变为你在海军研究实验室漫长的职业生涯的?他们是否有一个类似终身制的轨道,或者它是如何运作的?

亨德里克森:这根本不是终身教职。这只是一份工作。所以事实是,两年后,博士后的任期只有两年,这对博士后来说是相当短的时间。我做得相当不错。我做了很多事情。但这不是没有突破性的问题。这一切都很深奥。正如我所说,我们的目标是努力改进方法,以及这个、那个和其他。我们做了-我们做了一些-我做了一个问题-它叫血红素,肌血红素。我和一个从蠕虫肌肉中制造这些分子的人合作。我们得到了它的晶体结构,它发表于自然,我想是吗?是的,我想。无论如何,这是一本不错的出版物。所以我确实有一些事情要谈。但最重要的是,我没有找到工作。我申请了各种开放的东西。我没有找到工作。我做了一个糟糕的职业选择。我的意思是,我当时在霍普金斯大学和其他许多地方的同事们,标准的做法是,当你完成蛋白质晶体学这一一般领域的学习后,你去了英国剑桥大学的分子生物学实验室,与Max Perutz或其他人一起工作。我在霍普金斯大学的一位同事与亚伦·克鲁格一起工作,还有许多其他人在那里与其他人一起工作。这些人都做得很好。当他们读完博士后,他们会回来,在全国范围内进行一场小小的游行,描述自己的工作,然后选择在伯克利、耶鲁、加州理工学院或其他任何地方的工作。我认为,我没有得到应有的祝福,这是其中的一部分。也许是酸葡萄,但我也没有做到,因为我做过这种放荡不羁的事情,我没有在一天结束时展示一件华丽的作品。或者足够炫耀。

齐勒:那么,当你过渡到全职时,你是海军的文职雇员吗?

亨德里克森:没错。

齐勒:当你说你在1984年来到哥伦比亚时,你有点从荒野中恢复过来,我很好奇你不能参加会议吗?你为什么与学术界如此隔绝?

亨德里克森:嗯,我参加过会议,是的。我是会议的积极参与者。我参加了很多会议,并因此在圈内广为人知。但如果你想在伯克利或类似的地方找到一份工作,你必须成为主流,我认为这有点偏离主流。不管怎么说,一切都很顺利,结果是我有几个人来和我一起工作,这很好。另一件事是,我们开发了这一领域的do-technology开发,并因我所着手的工作而广为人知。所以我们解决了一些问题,进行了一些应用,但最重要的是,例如,我们与另一位同事John H.Konnert开发了一个程序,用于改进X射线结构。这是另一个类似相位问题的领域,这显然是需要的。它对人们正在做的小分子的事情非常有效,但这些技术根本不像通常那样适用于我们面临的这些大规模问题。当然,我们现在面临的问题比这要大几个数量级,但它们确实是当时的大问题。巨大的计算问题耗费了大量的计算机能力,而这些在当时并不存在,等等。所以我们开发了这个程序,它不仅仅是关于计算机能力的。这实际上是为了应对这样一个事实,即分子衍射不够好,无法非常精确地定义原子本身。因此,我们利用从蛋白质分子的其他晶体结构中获得的信息说,“这是我们最常使用的特征——”实际上,我们回到了鲍林,得到单个元素的原子位置,并找出在细化过程中定义分子的键距离和角度以及其他几何参数的适用方法。我们称之为约束最小二乘求精。我们的程序是第一个在这些方面得到非常有效使用的程序,因此它有很大的影响力。它已经被其他东西取代了。事实上,该代码已经在其他程序中实现,现在这些程序的名称不是我们的名字。但我为这一成就感到骄傲。我认为我们在这方面做了很多。它给了我一个小小的名字,让我在这个领域有了一点名气,所以这很有帮助。

齐勒:现在在海军研究实验室工作,我想知道你能否谈谈预算环境。你在写助学金吗?在你需要的设备方面,在他们能够为你提供的设备方面你得到了多大的支持?所有这些工作是如何进行的?

亨德里克森:首先,我基本上没有受到影响,因为我没有。我在那里的时候,我最终得到了国家卫生研究院的拨款。他们[笑]——他们的态度是,他们并没有真正做到——这将是一种侮辱或其他什么——我不太确定,但我们无法让人们获得国家卫生研究所拨款的支持。你知道,这就是我们有NIH拨款的主要原因[笑]是为了支持实验室里的人,但我不能在这方面支持人们。海军研究实验室决定他们不会接受NIH的资金来做这件事。因此,最终我能够将这笔拨款转移给哥伦比亚大学,然后我可以增加人员、增加预算等等。但这种方式很奇怪。所以,除了我努力改进它之外,你知道,我这样做是为了雇佣员工,然后他们拒绝让我这样做,当然这也促使我最终离开,部分离开。这并不是因为我要找工作。哥伦比亚大学和其他几个地方试图招募我。因此,在某种程度上,是拉动而非推动促使我搬家。但我身处这个茧中,基本上是卡勒建立的实验室,称为物质结构实验室,资金充足,支持实验室里的所有人。所以我不知道这是怎么做到的,老实说,但杰罗姆一定对他们说,“我想让亨德里克森加入我的团队,这是要付出的代价。”因此,他说服了他们应该这样做。而我是免疫的。我什么都不用做。因此,我的薪水支持就是这个职位的结果。而供应等等相当匮乏。实际上我不记得了,我没有个人预算。我是这个家庭的一员。我被隔离在这些压力下,或受到保护。我们有时不得不为它做宣传,偶尔也会尝试获得其他形式的资金。海军研究办公室有一些我们可以申请的资金。但与NIH不同的是,这些组织中的许多都有我自己对同行评审的问题,但[笑]——我的意思是,我对同行评审没有问题;我曾多次遇到过通过同行评审的问题,但过程非常棒。我认为,调查人员发起的研究无疑是前进的道路,而海军研究办公室和许多DOE也规定了项目,如果他们决定这样做,那么你可以申请该项目。调查人员发起这一想法在许多领域都是有限的,当时也是如此。所以我们会制造一些东西,然后他们会说,“好吧,你不能做点什么来支持X调查员的工作吗?解决他的问题,因为我们认为他真的很棒。我们认为他会获得诺贝尔奖,所以你应该努力。这样你就可以证明我一开始支持他的做法是正确的”[笑]这就是它的主题。我认为这真的是一种愚蠢的做事方式。

齐勒:如果你可以比较一下20世纪70年代初你找不到学术工作的前景,以及80年代初你被顶尖项目录取的前景,那么是什么导致了这种转变?这是你自己的研究吗?这是球场的方向吗?是运气和时机吗?你是如何理解经历这种从70年代到80年代的前景转变的?

亨德里克森:我认为在这段时间里有一个扩张。这对科学来说是一个广阔的时刻,所以这也是其中的一部分。我对我们正在做的工作有了一些了解,尽管它仍然是以方法论为导向的,而不是突破性的应用,我认为我们后来已经做了。但我并没有真正做过任何事情,因为这是一个方法论上的问题,但我认为我们所做的crambin的结构是1981年出版的。这又是一种——它使用了反常散射。这是反常散射影响的最有力证明,所以它确实是方法论上的,但它产生了影响。所以我想公平地说,我所做的唯一值得注意的事情就是方法论。因此,一些机构表示,“好吧,我们认为结晶学很好。我们应该支持那些将改善结晶学的事情,亨德里克森做得很好,所以我们会给他一份工作,或者我们至少会招待他,我们会设法让他来这里谈谈这件事。”我打赌我最终也会做一些有用的事情,也许,我想。所以我认为这一切都发展了。所以我得到了一些曝光。我被视为方法论方面的先锋,如果不是其他方面的话。这已经够好了。[笑]

齐勒:你能解释一下哥伦比亚大学的结构吗?所以任命是这样的,首先,你在1984年被聘为全职教授,所以你基本上跳过了整个任期过程。是这样吗?

亨德里克森:这真的是对的。这很有趣,因为我没有意识到,你知道,他们不仅仅雇佣你。他们也会写信给别人,看看你是否优秀等等。我甚至不知道发生了什么。我当时正在和他们谈话,我以为他们只是在做决定,就这样。这完全是我对他们得到东西的想法视而不见。随后,我让人们泄露了一些信件所说的信息。就像其中一封信是出自当时一位杰出的晶体学家之手,它没有提到亨德里克森;它只是说了一些关于比较名单上的那个人的事情,然后就被炸了。[笑]

齐勒:[笑]我想知道你是否能透露一些信息,你知道,如果你看一下约会,会有点困惑。所以你的任命是在哥伦比亚大学内科和外科医生学院,你的教授职位是生物化学和分子生物物理学的教授。很明显,哥伦比亚大学有一个生物系。有一个化学系。这里有一个物理系。与您的任命有关的所有这些部门在哪里,更广泛地说,与内科和外科医生学院有关的部门在哪里?所有这些是如何工作的?

亨德里克森:很高兴你问我,因为我不完全知道答案。

齐勒:[笑]

亨德里克森:我可以告诉你。有一所文理学院,设有基础科学系,这些基础科学系包括物理、化学、简单科学、哥伦比亚大学主校区所称的生物科学,以及医学院的基础科学,其中包括生物化学、,生理学。其中许多已经有了新的名字,但经典的是——我认为有六个。生物化学、药理学、生理学、病理学、遗传学。也许这叫做遗传学。它们现在都有其他名称,如遗传学和发展、生物化学和分子生物物理学。这是因为有人进来想加入生物物理学。这将是生物化学和生物物理。然后生理学部门说,“好吧,我们做生物物理学。”于是这就变成了生理学和细胞生物物理学。总之,这些基础科学系,临床前医学院有时称之为医学院,也是艺术与科学的一部分,我们实验室里的人都是艺术与科学专业的人。所以他们的博士学位相当于物理课程的博士学位,等等,当然也相当于生物科学的博士学位。但医学院有这些。医学院校园在某种程度上属于内科和外科医生学院。在什么程度上,我真的不知道。但是医学部和麻醉学部等等,这些都是医学部、临床部,它们是内科和外科学院的一部分。我们在财务方面负责,我们的预算在内科和外科医生学院内,所以我要回答的院长是内科和外科学院院长,同时也是该学院的副院长。我不知道全部情况。但他负责所有这些临床科室以及医学院的基础科学科室。因此,这有点像双重帽子,因为资金是由医学院处理的,而教育方面的资金都在常规的艺术和科学部门。现在,我不知道,我自己也不知道,实际上从形式上来说,我的职位是文科教授,但我想钱是由医学院长提供的。内科和外科医生学院院长。这很令人困惑,我不知道,我们不太担心。

齐勒:[笑]只要资金到位,这就是最重要的。[笑]

亨德里克森:是的。

齐勒:现在,就哥伦比亚大学招聘你的时间而言,你认为哥伦比亚大学当时试图建立的更大信息是什么?

亨德里克森:嗯,那很容易。就在我被录用前不久,我不记得具体有多少,但就在几年左右,生物化学系招聘了一位新主席。来的那个人来自加州大学旧金山分校。他的名字叫伊萨多·阿德尔曼。他决定对已经走下坡路的部门进行改进。所以阿德尔曼来了,他决定改组这个部门,给它一个很大的推力——他想重点关注的其中一个推力就是我们现在所说的结构生物学。当时并不是这么叫的。事实上,我认为Aaron Klug和我在结构生物学方面发挥了作用。但他开始做这件事,当我来到现场时,我想他已经招募了两三名初级人员担任晶体学和生命科学的职位。他们建议招募我。然后,他又招募了几个人。他们最终没有留住年轻人。这是一个有点悲伤的故事,但也许很好。但我们最终拥有了真正的实力,这是我们在哥伦比亚大学的基础。我们拥有结构生物学的强大组成部分,包括结晶学,还有许多其他方面。

齐勒:如果你比较一下这个项目和你在哥伦比亚大学的研究重点,美国其他地方有没有类似的项目?或者是哥伦比亚大学建造的和你建造的,这是哥伦比亚大学真正独特的重点和实验室吗?

亨德里克森:我认为我们是先锋。我们扩大了这类工作的范围,可能比其他人更早。但现在还有许多其他学校的课程范围相当广泛。我认为我们仍处于中间阶段。我们很强大。但无论如何,我们不是[??],不是。我想我现在不会进行比较,但有[??]。我不认为我们是独一无二的。

齐勒:你是如何将你的时间分配给本科生和研究生的授课时间,以及在招收新研究生和进行自己的研究方面的时间?你能否基本了解一下你在哥伦比亚大学的时间和责任划分?我的问题是,从1984年到现在,你应该如何在全球范围内回答这种问题,你应该怎样在本科教学和研究生教学之间分配时间。作为导师,你是如何在本科生、毕业生和博士后之间分配时间的,以及有多少时间你只是专注于自己的工作。你能不能大致了解一下你在哥伦比亚大学的整体分工和资源?

亨德里克森:这是医学院的结果,我对此并不特别高兴,因为我认为它可以改进,基本上我与本科生没有任何关系。我们偶尔在实验室里有本科生,但我们在另一个校区,离主校区四五英里,所以这在任何情况下都不是一件典型的事情。无论如何,我与本科教育没有太多关系。但我有很多研究生和博士后,他们都在实验室。还有那些活动,所以有研究生教育,所以我教研究生教育的课程。目前,我独自教授一门课程,这有点非典型。我每隔一年单独教一门课程,X射线衍射。通常情况下,这不仅仅是哥伦比亚。有来自全市各地的人来到这里。所以研究生和博士后主要是研究活动。他们都在做研究项目,我也参与了他们的个人项目。事实上,我确实教了一点,比以前少了一点。我过去在研究生项目中教的更多。直接课堂教学在我的时间里从未占过很大一部分,但它是其中重要的一部分,并且一直如此。但教育方面的主要重点是研究生院和博士后助理的培训项目。所以这就是我在那里主要做的事情。它成为你自己研究的延伸。

齐勒:我想知道你能否谈谈你作为导师的风格,你与研究生合作的方式,你鼓励他们追求的方式,或者说,也许不追求特定的项目,你给出的职业建议。只需谈谈你作为导师的风格和哲学。

亨德里克森:我有,而且在某些方面,这是我的研究-我们做[??]项目的方法的失败,当我来到这里的时候,它是这样开始的,以前也是这样,但我在哥伦比亚大学的时候就这样开始了,我与我的许多同事结成了联盟,以完成合作项目,我的想法是,每一个都将是我试图开发的技术的试验台。我参与了大多数这些项目,并试图了解在生物学基础和应用方面的发现,因为我们也做了一定数量的医学指导工作。但它们的特点是多样性。作为一个实验系统,它不在一件事情上工作,但通常同时有多件事情在进行。我的哲学是尊重学生,他们应该有自己的项目,所以我试着让每个人都专注于一个特定的项目。今天,情况依然如此。这与我所知道的其他一些实验室不同,在那里实验室研究一些问题,每个人都在研究这个问题。因此,就我的口味而言,就个别学生的教育计划而言,这是一种混乱和混乱。我真的很喜欢他们,这样我就有点放手了,我想可能不会像对他们有用那样指令性。但这有点——如果有哲学的话——我不确定我有哲学,但如果有哲学,那就是人们需要接受培训,最终使他们获得一定程度的自力更生和独立。我试着让他们专注于一个特定的问题。所以我有几件事情并行进行,人们会一起解决问题。在某些情况下,我伪造了这些婚姻,常常让我感到遗憾,因为我在如何获得信贷等方面并不总是做出正确的选择。当然,如果他们独立工作的话,这会更干净。所以有很多论文,我有很多论文只有两个作者,学生和我。还有很多其他的论文,有很多其他的作者。但通常这是因为我们与一群其他人合作,而不是一群来自我自己实验室的作者。当然也有这样的情况。

齐勒:在哥伦比亚大学的职业生涯中,你普遍缺乏与本科生的互动,这在哪些方面有益,在哪些方面对你的工作有害?

亨德里克森:我们一年中没有9个月的薪水或类似的东西,例如在主校区的人身上,在物理系。所以基本上你是被雇来教书的。这意味着你有义务教学,也意味着你在教学计划中投入了大量精力。在医学院,即使我们有教学,也没有教学的优势。我们这样做主要是因为我们认为开设这些课程对该系有好处等等。我认为这真的是自我激励。我们没有从中得到任何好处,尤其是。但事实上,化学系或物理系的学生课程负担很重,我相信你们会有助教来帮助你们,但你们知道,当你们面对500人的课堂时,你们需要做很多工作,其中一些是,学习如何教授基础课程很有趣,对吧?当你这样做的时候,你学到了很多。我从一般的教学中学到了很多,尽管它们是研究生课程。但没有这么多努力,尤其是对于初级教师来说,这是一种解脱。当然,我错过了所有这些。我没有——我是以正式教授的身份来的,所以我也因为这个原因错过了。但我错过了,因为我没有参加物理或化学课程。所以你可以做更多的事情。

齐勒:当你从海军研究实验室转到哥伦比亚大学时,你是否看到了你的研究重点的总体轨迹,以及它的变化,或者从霍普金斯大学到今天,你是否或多或少都处于相同的基本轨道上?从你一直在做的事情来看,你是如何看待这种叙述的?

亨德里克森:所以没有改变的是,我仍然对技术开发保持着强烈的投入,但随着时间的推移,投入的比例越来越小,我也越来越投入到我们正在开发的项目中。因此,作为一名生物物理科学家,我越来越习惯于从事与分子相关的研究项目,而不是在很大程度上与方法相关的研究。但我想在我看来有点例外,我认为这并不是我一生中的最佳选择,但我在几个项目中一直保持着强大的努力。把注意力集中在其中几个方面而不是几个方面可能更明智。所以这并没有改变。但我对我正在从事的科学、对单个项目的投入,与我们用来回答问题的技术相反,是一个巨大的改变,一个重大的转变。这是因为这样做是可行的。当我在海军研究实验室时,我真的别无选择,只能研究方法。这就是我去那里的目的,所以这并不是真正的抱怨,但我真的没有资源做其他事情,也没有人员。搬到哥伦比亚非常棒,因为我有很多非常好的人。我有很多非常棒的合作者。除了杰里·卡勒(Jerry Karle)手术中我自己的人之外,我在海军研究实验室(Naval Research Laboratory)真的没有其他生物学方面的同志。这根本不是这个地方的焦点。因此,就我的职业生涯而言,在哥伦比亚大学是一场彻底的革命。

齐勒:这些年来,你一直在参与这项技术——我想知道你能否谈谈这项技术到底发挥了什么作用?你是与工程师合作,还是与生产仪器的公司合作,以满足你的需求?这些工具是如何产生的,你在其中扮演什么角色?

亨德里克森:所以不,我还没有和任何公司合作过。我们与公司合作,但基本上是雇佣他们。我们还没有真正合作过。所以,当它进入仪器时,我必须做的技术主要是同步辐射。因此,我们建造了同步加速器光束线,这是因为我需要我们使用的传统光源所不具备的能力。我有一些想法,关于必须再次处理异常散射,以及我们进行这些实验的方式,当我被邀请加入霍华德·休斯医学研究所时,这些实验取得了丰硕成果,我想那是在1986年。因此,我建议,如果我们能利用这一点在布鲁克海文国家实验室建造一条同步加速器光束线,那就太棒了。他们同意了这个计划,因此我开始着手这方面的工作。所以我们在布鲁克海文成立了一个团队,由霍华德·休斯医学研究所雇佣,我们建造了一条光束线来做我想做的实验。这是一次非常成功的冒险。最终,霍华德·休斯决定不再支持这项计划。它已经被他们的结构生物学中心接管。然后,能源部决定在布鲁克黑文建造一个新的同步加速器,这意味着旧的同步加速器将被关闭,我们决定在那里建造一条新的光束线,我们现在正在运行。今天不行,因为这里都关门了,但是-

齐勒:你是如何整合你在哥伦比亚、霍华德·休斯、布鲁克海文的工作的?这些都是一个无缝整体的一部分吗?还是你倾向于基于机构的烟囱式项目?

亨德里克森:所有研究项目,或几乎所有的研究项目,都是在哥伦比亚完成的,那里的人们利用布鲁克海文和纽约结构生物学中心的设施。我们没有谈太多,但我在那里有一份研究主任的工作。我每周都会在那里工作一天,我们还有一个由纽约州立大学生物研究所NIH支持的关于记忆蛋白工作的项目。我们有一个来自哥伦比亚的团队负责监督其中的一些工作,但受此资助的所有人都在纽约结构生物学中心工作,在某些方面,他们是我科学家族的延伸,但在某种程度上,这一部分是非常独特的,他们正在进行我们所利用的研究项目,但他们不是研究——这本身不是我实验室的研究。这是另一个技术发展方面,真的。但我们哥伦比亚大学的几个人都在从事这项工作,所以这是一件大事。然后是纽约结构生物学中心的整体项目,这是允许的,这就是为什么同步加速器适合这样做。我们在核磁共振波谱和电子显微镜方面也有非常大规模的资源。

齐勒:这是我想做的。你在2010年被任命为科学总监。是什么情况导致了这一任命?

亨德里克森:嗯,我知道霍华德·休斯医学研究所要终止我的工作,所以我一直在寻找,我很乐意这样做。我没有找工作;他们追赶我去做,我接受了。他们改变了组织设施的方式,想要一个新的研究主管。我同意这样做的部分原因是它给了我另一个资金来源,我将失去霍华德·休斯医学院的资金。所以这就是做这件事的动机。我喜欢这样做,我认为这是一个非常强大的资源。纽约结构生物学中心是我们哥伦比亚大学的一个重要延伸。它已经发展成为一个非常重要的重要项目。

齐勒:在基础设施方面,纽约结构生物学中心是附属于一个更大的机构,还是一个独立的组织?

亨德里克森:它是独立的。它是由纽约市九所大学组成的联合体,其中包括哥伦比亚大学,以及纽约市立大学,该大学位于纽约市立学院的校园内,该学院本身就是一所古老的大学。在那里,我们有这个设施,包括核磁共振和电子显微镜,以及我们拥有的其他一些研究实验室。然后我们在布鲁克海文也有这样一个偏远的地方。所以它包括了纽约所有的主要科学机构,每个人都投入其中,从这个设备以及[??]中获得优势。

齐勒:我现在想谈谈更广泛的问题,这些问题将你的整个职业生涯联系在一起。我想回到你在20世纪60年代末所作的非常有趣的评论,当时你正在解释晶体学是如何基本上以以前无法实现的分辨率成像的。所以我的问题是,快进到今天,结晶学相对于其他技术是否保持了这种能力?就你在给定的解决方案中可以看到的事情而言,它是否仍然领先于20世纪60年代末的情况?

亨德里克森:现在,它并没有比其他任何技术领先几光年,同时也出现了其他技术。因此核磁共振波谱能够进行测量,可以用原子结构来解释。这在很大程度上要归功于库尔特·维特里希的工作。因此,这成为一项非常有用的技术,在一些地区与结晶学有竞争。但最终,它因没有真正的竞争力而逐渐消失。五年前,今天真正具有高度竞争力的是低温电子显微术。我们和我的许多同事也做电子显微镜。美国晶体学协会(ACA)也欢迎低温EM的研究人员成为能够进行原子级分析的科学实践者。EM的突破是开发了新的探测器,可以消除由于电子束的损伤而产生的一些[??]。这真是太棒了。我的意思是,我们真的能够做一些我们做不到的事情。话虽如此,我在各种会议上都谈到过这一点,我认为现在EM做的事情显然比X光做的更好。有些事情X射线比电磁波做得更好。还有一些事情两者之间有点竞争。当一个人的分子相对较小时,用X射线做事情当然更好。我说的相对较小,是指50000道尔顿。所以这不是小问题,但要解决这些问题是非常困难的,如果可以的话,通过低温电子显微镜,A.B,如果你想——如果你真的这样做了——它已经变得越来越好,并将继续变得更好,但我认为它会达到极限,这在分辨率上不如X射线晶体学在最佳情况下所能达到的那样好。所以我认为X射线晶体学在高分辨率成像方面将保持领先地位,这对某些类型的系统来说是一件非常有利的事情。第二件事是,当使用结构来开发可能具有治疗意义的分子时,结晶学有可能实现更高的吞吐量,尝试检查许多不同的可能化合物,例如在公司进行基于结构的药物开发时。这很常见。他们做了很多结晶学,并因此做了很多很多晶体结构。EM要做这么多事情是很困难的,因为需要使用这么多EM时间,这或多或少变得不切实际。人们从中获得的信息往往不如你真正想做的化学反应那样具有决定性。要使化学反应正确,你真的需要达到相当高的分辨率。因此,无论如何,在有利的情况下,晶体学是更好的选择。

齐勒:我想问的另一个问题是,将你作为一名研究生的例子与今天的例子进行比较,当你作为一个研究生说你对你的研究的临床或治疗价值漠不关心时,这种情况在多大程度上改变了你?不仅是为了你的领域,也是为了你个人。你是否更关心这些问题,尤其是你在哥伦比亚大学的任命?你是否看到你所做的研究确实有或可能有助于全面推进健康科学研究的地方或动机?

亨德里克森:是的。因此,我们的动机肯定是对健康的影响,而我们所研究的问题是主流问题。大约20年前,当我们致力于这一结构时,这一点成为了我关注的焦点——这有点让人想起今天,因为当我从华盛顿特区搬到纽约时,大约是艾滋病袭击的同一时间。我记得我很感动,因为我会读讣告列表,“某某,42岁”,“某某某,38岁”。这非常令人清醒。我们研究了一种叫做CD4的分子的结构,这是我的同事理查德·阿克塞尔(Richard Axel)研究出的HIV病毒结合位点。我们在这方面进行了合作,我们解决了CD4的结构并发表了它,它受到了一些关注。它在的头版《纽约时报》我接到一个男人的电话,他说:“我看到你的结构中有一种苯丙氨酸突出,这让我觉得可能是阿斯巴甜”,这是一种甜味剂,含有天冬氨酸和苯丙氨酸的人工甜味剂将含有苯丙氨酸混合物,该混合物实际上会结合并阻止病毒进入。我说:“哇。”(笑)你知道吗?这是-“我想你的工作有一定的相关性,韦恩。”但问题是,这家伙很不耐烦,对吧?这是ACT-UP类艾滋病研究的一个特点。我的意思是,这些人很绝望,他们觉得他们没有这种奢侈,他们有这种奢侈,从某种程度上说,他们有时间思考发生了什么,他们确实思考过,他们试图诊断出什么会试图找到帮助的方法。所以实际上,这是一个冗长的故事,但也许这是,你知道,重要的,你试图为之做出贡献。我最终得出结论,这可能是因为懒惰;我不知道,但我确实得出结论,那将是一个误导。我真的认为我没有合适的背景来从事医学应用工作,如果我继续做一些非常基础的工作并做出贡献,甚至继续进行各种项目,希望其中一些项目,我仍然认为这是正确的,我认为我现在正在写的项目是关于Hsp70分子的论文,这些分子可以保护神经退行性疾病。我认为这也可能是一件非常重要的事情,但它可能会让其他人看到你如何在诊所中发挥作用。所以我们一直在思考。

齐勒:当你决定从事一个新项目时,总是会有时间和资源的限制以及诸如此类的事情,显然所有这些都是非常有价值的。当你致力于一个新项目时,哪些因素会影响你的决策?是什么让你说,“我要做这个,但我不想做那个”?你有适用于新的可能尝试的基本参数吗?

亨德里克森:我想不是真的。不是很周到。资源的增加是一个主要因素,因此,如果我们没有足够的资源,我们就无法很好地开展新项目。所以这是一个主要因素。我们能得到支持吗?我现在得到的支持比霍华德·休斯医学研究所支持我的时候更少,所以我没有幸养一只小猫来做我想做的任何事情。但我想,我仍然被大风吹得喘不过气来,我会根据我认为有趣的东西来选择。这是一个适合我的一些主题的项目吗?我的主题相当广泛,但也有一些主题,所以我试着保持在这个范围内,在我们现有专业知识的能力范围内。所以这些是主要因素。在过去两年左右的时间里,我没有做出任何新的选择,所以我们或多或少在处理相同但不同的问题——它们是相似的问题。所以我们主要研究膜蛋白和离子通道,我们有一些这样的问题,例如,我补充说,我支持一个与离子通道有关的新问题。我们现在正在写一篇关于它的论文。但它是另一个离子通道。我们还做了其他离子通道。这是我知道一段时间的事情。这是一个新项目。所以我们确实会做一些新的项目,但它们通常与我们一直在做的事情在主题上相关。

齐勒:我想问你,在你的职业生涯中,你得到了同龄人和科学组织的认可,获得了许多奖项和荣誉。我很好奇,他们中有哪些人在个人和职业方面为你脱颖而出?换言之,是否有奖项能给你带来某种个人满意度?是否有奖项能够真正帮助你提升职业生涯,无论是在与新同事的交往方面还是在资助前景方面?还是从个人满意度和职业认可度的角度来看,你认为这些事情是一体的?

亨德里克森:是的,我想不起来可能我只是对它视而不见,但我看不到任何关于奖项的东西,我也没有获得过这么多奖项,但我不认为这些奖项真的改善了我的生活。我不相信他们已经打开了大门或类似的东西,这么多。我想,就奖项而言,一个非常有意义的表彰是成为国家科学院的一员,我很感激这一点,这发生在不久前,所以,当你有很多事业要做的时候,这真是太棒了。但对我来说真正有趣的是,美国晶体学协会(American Crystallographic Association)承认我是第一位获得帕特森奖(Patterson Award)的人。所以有双重联系,你知道吗?在某种程度上,我真的为自己是帕特森的科学后代而感到骄傲。所以,这是为了认识到我们在这个带有反常散射硫的crambin结构上所做的事情,所以我为这一成就感到骄傲。这也算是一种早期的认可,这是来自我在ACA的同事们,所以这也很有趣。我想这对我来说很有意义。

齐勒:这让我想到了我的下一个问题,这是因为你参与了很多不同的学科,你认为自己基本上是x吗?你从根本上说是物理学家、生物学家、生物学家,化学家还是晶体学家?如果你必须限制自己的名字或头衔,那会是什么?一天结束时,你是什么?

亨德里克森:我会说是生物物理学家,我认为这是最接近的。我真的不认为自己是一个真正的物理学家。是的,我认为生物物理学家是我力所能及的。虽然我会说,在很多情况下,当我被介绍给一个更社交场合的人时,我会说我是一名生物化学家,部分原因是我在生物化学系,或经典的生物化学系。它现在有一个生物物理元素。又一个褐变。我认为人们更容易说生物化学家,而不是生物物理学家,但也许这甚至不是真的。

齐勒:你认为你的研究在哪些领域影响最大或贡献最大?这与你如何看待自己的工作自然相符吗?你看到生物物理领域的最大贡献了吗?或者你怎么看?

亨德里克森:是的,我想我会这么说。这是真的。我想最后一点,我坚信真正重要的医学进步通常在一些非常基础的工作中有其基础,即健康研究,即使这不是我们今天所做的直接的床边应用,但我们今天所作的很可能对未来产生非常重要的影响。我认为,正是通过医学,我希望我们的工作将产生最大的总体影响。因此,生物物理学本身并不是一门具有那种影响力的学科,但它是一个基础,可以对这一方向的发展起到非常重要的作用,它将存在于材料研究或其他领域。这不是基础物理学。我们不是在做宇宙学之类的事情。但这是[??]医学[??]。

齐勒:你是否对科学中的概念或定律有强烈的亲和力,这些概念或定律真正影响了你看待世界的方式,你进行研究的方式,这些都是你从教育中坚持下来的,与你日复一日相关?

亨德里克森:嗯,不是真的。我想我的想法并没有那么深刻。在那件事上我无能为力。我很抱歉。

齐勒:神秘故事呢?在你的职业生涯开始时,你个人或你所在领域的想法对你来说基本上是神秘的,通过你自己的研究和整个领域的进步,你现在对这些想法有了更大的了解,并且基本上不再神秘了?

亨德里克森:嗯,沿着这条线有很多事情。我一生都在接受教育。我给你举一个例子,这是我们在开发光束线方面所做工作的结果。当我们开发光束线时,我们有一个团队每隔一个月或类似的时间与我们会面。我们有物理学家——真正的物理学家。他们是X射线光学方面的专家,我们称之为X射线光学,等等。还有一些我实际上还不了解的完美晶体X射线衍射的基本原理。我读过很多书,也教过很多关于X射线衍射的东西,但我并没有真正掌握它。所以我并没有因此真正理解单色仪的工作原理。这些家伙教了我这些。这是一个我应该做的微不足道的例子,就像我理解上的一个缺口。但这让人大开眼界,真的很有帮助。几年后,这促使我理解了晶体衍射的基本原理,这种方法对于我的生物应用来说,理解X射线衍射是不必要的,但对于从制作晶体单色仪的技术角度理解它是必要的。所以我学会了。然后它又回来了,因为这迫使我从更基本的角度理解X射线衍射问题。几年前,人们开始做这些实验,我想是2009年的论文,在斯坦福大学使用自由电子激光器。第一次应用是在一个不均匀的晶体上——这只是该设备的第一次使用,它是在一种非常大的蛋白质分子上进行的,即光系统1[?],并进行了X射线衍射,显示了衍射最大值之间的所有小跳动,这真是令人激动,来了解摆在你面前的物理基础。如果不是为了制造光束线的单色器,我想我甚至都无法完全掌握这一点。无论如何,你可能想要一个比这更深刻的例子,但那是-[笑]

齐勒:不,这就是我想到的;这就是我想到的。所以这真的是一个关于你自己的个人教育的问题——你所学到的对你来说是神秘的事情。就你的领域而言,更广泛地说呢?不只是你,还有你的同事,你的导师——这些在20世纪60年代末根本不被任何人理解,现在已经被理解了。

亨德里克森:是的,我认为这与今天有关。我们不了解艾滋病病毒感染。我们应该充分理解它,以便能够控制它,这是一件非常必要的事情。我们在这方面做出了贡献。许多其他人也这样做了。因此,关于它有很多神秘之处,但现在已经不那么神秘了。病毒进入并能够从本质上劫持宿主细胞的设备并破坏不同分子的真实活动的总体构想——在艾滋病毒的情况下,免疫系统分子被破坏以复制病毒。病毒如何与各种宿主——我们人类——互动的许多原理,我认为都非常神秘。在我之前,有一些人……以一种我没有的方式得到了它。但我认为整个世界都没有得到它。当然,我们在新冠肺炎疫情中并没有完全得到它,但我们现在已经做好了更好的准备来理解这一点。和艾滋病病毒一样,我想这有点偏离了这个特定的话题,但在艾滋病病毒方面,我认为在结构生物学方面,我们做出了巨大贡献。我们从最初与病毒进入有关的工作中学会了如何抑制复制机制,如何抑制蛋白酶以及这些因素的结合使我们能够控制它。这是一回事,这是[??]的另一个方向。但我认为我们有了真正的进展,我们从第一天开始就在研究艾滋病毒问题,我们做了这个共蛋白[?],以及我前面提到的虚拟蛋白和CD4分子的第一个结构,给了我们如何处理这个问题的提示。与我一起完成这项工作的彼得·邝(Peter Kwong)现在在疫苗研究中心的国家卫生研究院(NIH),他已经制定了药物开发的整个程序,也就是说,开发疫苗,尝试设计一种控制艾滋病的疫苗。一种HIV导向疫苗。但这并没有发生。HIV变异非常迅速。免疫系统的反应是复杂的。我们原则上知道这是可以做到的,但我们现在不知道如何引出它。但是Peter和他的同事在这个问题上做了什么有工作。它对人类呼吸道呼吸道合胞病毒(RSV-respiratory syncytial virus)有效,这项工作是由一个名叫杰森·麦克莱伦(Jason McLellan)的人完成的。杰森·麦克莱伦(Jason McLellan)现在在德克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas Austin)找到了一份工作,一两个月前,他发表了冠状病毒的尖峰蛋白三聚体的结构,我想是SARS-Cov-2。我的另一位同事,我在哥伦比亚大学的几位同事,正在用它来研究我们医院患者诱发的抗体在哪里结合。太棒了!我只是收到了一篇来自SARS-Cov-2的复制酶的论文,以及一种在哥伦比亚和其他地方进行临床试验以控制这种病毒的化合物。这些发展正在迅速发生。我们谈论的是两个月,我认为这是一个难以置信的鼓舞,我们可以如此迅速地解决如此严重的问题。这还不够快,你知道吗?你知道,我要哭了,因为人们都快死了。

齐勒:是的,是的。好吧,我想我还有最后一个问题,那就是展望未来。也就是说,你对自己的工作或领域感到兴奋的事情是什么?你可以根据自己一生中的时间线来思考,或者你的领域将走向下一代。哪些事情会让你兴奋,或让你充满好奇,并可能让你为自己的贡献感到骄傲,因为这些都是通向未来的基石?

亨德里克森:这是一个棘手的问题。其中一部分原因是,第一个答案是从某种程度上延续我刚才所说的关于我们技术的卓越性的内容,现在我们可以想象解决真正困难的问题。毫无疑问,未来还会有这样的问题,我希望我们能够更好地快速应对,或者我们可以提前考虑一下。这有一点,我觉得我们受到了限制。考虑到SARS与SARS的关系,我们本应该能够比现在更好地应对SARS-2。我们是不是没有从中吸取足够的教训,还是我们不能聪明地发现,也许我们需要在类似问题上下功夫,为另一种病毒做好准备?当然,现在我们足够聪明,知道冠状病毒是一种真正的威胁,未来我们可能会对此更加聪明。但我想,也许我们作为一个有远见的人,能够预见到这些问题的发生。但我对这个问题也非常悲观,不是对健康问题,而是对环境问题。我刚读了一本关于格陵兰岛的书,这本书让我非常清醒。我告诉了我的女儿,我的高中女儿这件事。这本书中的一件事是冰盖融化、格陵兰岛融化、南极洲融化的威胁,2020年出生的人到2100年将只有80岁,估计海平面将升高一米或更高。还有其他估计。我女儿完全相信她的生活是被环境搞砸的。完全拧紧。由于气候变化,她一生都在遭受痛苦。我们有这样的尼安德特人负责事情[笑],我们排除了应对这种情况的可能性。就其本身而言,这与我的研究无关,但我认为总体而言,这是一个非常令人不安的现象,我们有如此强大的力量去理解和处理事情,而我们却几乎没有能力向前看和思考我们今天所采取行动的后果。

齐勒:但你是说这是一个政治问题。那不是科学…

亨德里克森:这是一个政治因素。在气候变化问题上,我毫不怀疑,为了应对其后果,将会发生英雄般的事情。但我们现在没有做有意义的事情,这太疯狂了。在我们今天力所能及的范围内,在冰盖融化之前确实必须做的事情,将变得至关重要。[笑]在那一点上,这几乎是不可能停止的。但是,我们现在可以预测未来的可能性。正如我们反对……一些人预计新冠肺炎会恶化一样。我们现在必须做点什么,否则情况会严重恶化。因此,这些都是政治决策,但必须以科学为依据。科学是整个社会图景的重要组成部分。你问了很多大问题。我认为,最大的问题是科学是社会的一部分,并且具有重要作用。

齐勒:作为一名独立科学家,你认为自己在这些问题上扮演什么角色?

亨德里克森:我认为我可以希望为其中一些方向做出贡献,我们将努力做到这一点。我在实验室里有一个人研究过X射线束线,在这段时间里,他发明了一种经济型呼吸机。它尚未实现。他已经构建了它,它是一个可以实现的原型。所以我认为,我们所有人都有能力做一些在当下会产生影响的事情,我想,我之前想说的一般是,我们都有责任参与解决宏观问题。

齐勒:好吧,亨德里克森博士,我非常感谢你抽出时间。能和你在一起我感到非常高兴和荣幸,所以我真的很感激。

亨德里克森:这很有趣!很遗憾我们没有亲自在一起,但也许我们也能做到。

齐勒:下次!

[结束]

|